第2回 システムと全体――「心の世界」と「実在の世界」のあいだ

アーティスト和出伸一さんの写真集でありエッセイ集である『身土』をめぐって、著者の和出さんと、シリーズエディターの寺田匡宏さんが語り合いました。

寺田 身土対話ですね。第2回です。とはいえ、リビモンでは、じつは2回目ですが、すでに、別のところで1回対談していますね。『身土』の本が出たのが 2023年で、2023年に第1回の「身土対話」をリビモンでやりましたが、2024年の年末に行った対談が、2025年3月に刊行された『フューチャー風土』(京都大学学術出版会)に収録されています。そちらの方では「〈非=人間〉的身土・景——現実、外部、言語」と題して、現実とは何かについてお話ししました。これらの2回は、割と外観部分というか、概説というか、外から見た大きな話しかしてなかった感じがしていますが、今回からは、少しずつ、一章ごとに、 対話していくという感じで、少し細かくやっていければとおもっています。ということで、今回は、「序章」に焦点を当てていきたいと思います。序章は、「プロローグ 空を飛ぶ夢」という題名になっておりますね。その題名にもある夢の話とか、飛ぶこととか、そういう話をできればとおもっています。

和出 はい。

システムと全体

寺田 一つの体系というか、全部がバラバラにあるんじゃなくて、一つのまとまりになっているという印象があります。その中に夢も位置づいている。

和出 はい。

寺田 この本の章の並びでいうと、まず、夢の話があって、そのあと、第1章が「あわいに立つ」、第2章が「野を歩く」、第3章が「塔と回路」、第4章が「山に入る」、第5章が「象(しょう)」となっていて、第6章が「接地点」、そして、エピローグ「遠くをまなざす」という並びになっています。まずは夢があって、その後、山、野原、いきもの、建築、海、都市、というように、世界の森羅万象が網羅的に問題化されているという感じがしています。ある一つの、システムが作られている。和出さんのこのご本は、その一つのシステムを作っている。ドイツ語で言うとシステムを作る人のことを「システマティカーSystemathiker」って言うんです。システマティカーで有名なのはヘーゲルですよ。

和出 はい。

寺田 ヘーゲルは、一つのシステムを作って、一つの世界を包む哲学体系を作った感じがあってそういわれている。日本で言うと西田幾多郎ですよね。 西田幾多郎は、その一つの世界を包む自分の哲学体系を作ったといわれていますね。西田自身は、それを「世界を包む風呂敷を作った」って言ってたと、梅原猛が書いています。和出さんは、この本で、その世界を包む風呂敷を作ってるんじゃないか、という思いがしていますが。

和出 ああ、なるほど。

寺田 和出さんご自身は、『フューチャー風土』での対談で、「それは写真集にまとめていく時にやってる作業じゃないか」というようなことをおっしゃってました。まずは、そのあたりのことからお話しするというのは、いかがでしょうか。

和出 はい。そうですね。 確かに写真集にまとめるために、何らかの視点、まとまりを作ったっていうのはお話しした通りなんですけれども、他にも、もっとやり方はあったのかもしれない。例えば、章ごとにあるテーマに絞って、ビジョンをしっかり見せるみたいな作り方を選べたとは思うんですけど、そのシステムっていうか、世界観、世界全体の成り立ちみたいなものを、ざっくりつかみたいというような欲求がまずはあって、テーマとか、ビジョンとか、そういった具体的なものに向き合う準備・前提として、寺田さんがおっしゃるようなシステマティックなものを一度作る必要があったのかな、というふうに、今、話を聞いて思いました。

寺田 なるほど。そういう作り方をされていたわけですね。だから、やはり、この本は、和出さんの世界観をすごく表している。

和出 もともと、この写真集の元になった「接地点」っていうプロジェクトは、大仰な言い方をするとそれ自体が、「絵を描くために、どういうふうに世界を見れば、世界に居ればいいのか」みたいな問題意識、前提を整えたいという欲求からあらわれたもので、そこから制作したこの写真集も同様の性質を持つことになったのは、 必然だったのかもしれないですね。

寺田 世界全体を見るっていう際には二つパターンがありますね。そういうのが嫌な人もいる、っていうのが一つだと思うんです。例えば、宮崎駿って、そういう世界を一望するみたいな世界観が嫌いで、ナウシカの映画を作るときに、戦闘シーンを俯瞰した世界像というか、全体が分かるシーンを入れてくれみたいなことをプロデューサーの鈴木敏夫さんが言った時、宮崎さんはすごく嫌がって、抵抗して、「戦場にいたら、そんな俯瞰像なんかないじゃないかって」言ってたらしいですね。そういう神の視点みたいなところが嫌だっていうのはあるのかもしれない。一つはそういうのがあって、もう一方には、そういう全体像が見えずに、走り続けるのがいやっていうのも、人間にはあると思います。となると、和出さんは、どんな感じですか?

和出 どうも圧倒的に全体図が見えてからじゃないと動けないタイプの人間ですね。

寺田 あー、なるほど。

和出 当然、世界を、全体を見ようといっても見られるわけはないんですけれども、自分なりにある程度マッピングをしてからでないと、ちょっと動けないというようなタイプですね。これは性格というか、今までいろいろと仕事をしてきた中でも、そういう傾向があるなと自覚しています。

寺田 なるほど。僕も、どっちかっていうとそっちかなっていう気はしますね。勉強とかしてても、僕は数学がもう全然わかんなくて、一時期、中学生ぐらいの時ですかね、ものすごく苦しんでた時があるんです。それはもう目隠しをしながら森の中を走ってみたいな感じで、全体像が分からなくて、今これをやっているこの式は、いったい何なのかっていうのがわからずに、困っていました。

和出 なんか自分なりで良いので、その意味づけがないと何してるのかわかんなくなっちゃうというか、そういう感じでしょうか。

寺田 そうそう。そうなんですよ。でも、そのあと、いろいろやっていくうちに、結局、数学で分かったのは、あんまり、そういう全体像みたいなのがなくて、個別の部分しかないんじゃないか、ということでしたね。もちろん、いわゆる学問としての数学っていうのはあるんだけれども、それは後から出てきた人間の考えた思考の足跡としてであって、数の世界そのものを考えたら、その全体像っていうのは、もしかしたら、ないのかもしれないなというのがわかってきた。数学と対照的に、たとえば、動物分類学だったら、まあ、だいたい動物の種類ってこの世界に存在する数は決まってるから、その全体像は全体として見ることはできるかもしれない。けれど、そもそも、数学というか、数の世界というのは、そういうものではなくて、数学は概念的に構築されたものなので、その全体像すらが、わからないみたいなとこあるのかなということが分かってきたわけです。そういう中で、全体像の話と部分の話っていうを、和出さんの『身土』の問題と絡めて考えると、さっきのシステマティカーや世界像の話ともつながるのではないか。それが和出さんの『身土』という作品を考える上で大きいんじゃないかな、と思いますけど、どうでしょうか。

和出 どうでしょうね。そういう視点で見た場合、ざっくり言うと、どんな感想ですか?

精神の世界と実在の世界

寺田 そういう目で見た時に、やっぱり僕が何回かこの身土対談の中で言ってるような、心の中の世界と、現実世界の、まあ、いわゆる現実に存在する物質というか、ものというか、現実に存在している風景とか、地理的なものと、心の中っていうのがどうつながってるのか、っていうことなんじゃないかなと思います。これは、ヘーゲルにしても西田幾多郎にしても、やろうとしてるのは、そういう認識の世界と外界がどうつながってるかっていうことをやってるわけです。ヘーゲルの場合は、『精神現象学Phenomenologie des Geistes』(1807年)で実在Substanzの世界が、主観Subjektや概念Begrigffの世界にどうやって入っていくかを問題化して、次に書いた『大論理学Wissenschaft der Logik』(1812年)でそれを、「無―否定―実在」という連関から始まって、人間の現存在に至る、というように、より精緻化して、弁証法として確立した。ドイツ観念論と言われますが、観念とは意識の中の世界のことで、つまりヘーゲルは、現実世界を意識の中の観念の世界としてどう論じるかを最大のテーマとした。西田の場合も、『善の研究』(1911年)で「意識現象が唯一の実在である」といって、実在と意識の関係、つまり、ものの世界と精神の中の世界の問題を考えています。だから和出さんのこの本が、全体と部分の話だとすると、絶対そこに行きつかざるを得ないですね。

和出 なるほど。

寺田 まあ、でもまあ、ちょっとあんまりその辺を言ってても、とっかかりがなさすぎる感じもするんですけど、そこをつなぐ一つが、夢だなっていうっていう気もします。『身土』の全体の興味関心としては、そういうところなんですけども、そこを一章ずつ対談する中で見ていければなあと思っています。でも、この本は、和出さんのエンサイクロペディアというか世界観そのもので、『身土』っていう作品は、ヘーゲルの『精神現象学』とか、西田幾多郎の『善の研究』と同じたぐいの作品だと思うんですよね。

距離感のメタファーとしての飛ぶ夢

寺田 ということで、夢の話に入っていきましょうか。

和出 はい。

寺田 第1章は、「空を飛ぶ夢」と題されているんですけれども、このタイトルの中に、「空を飛ぶ」っていうトピックと「夢」っていうトピックが、入っている。その二つは、それぞれ、どっちも興味深いんですね。ちょっと語ってもらえませんか?

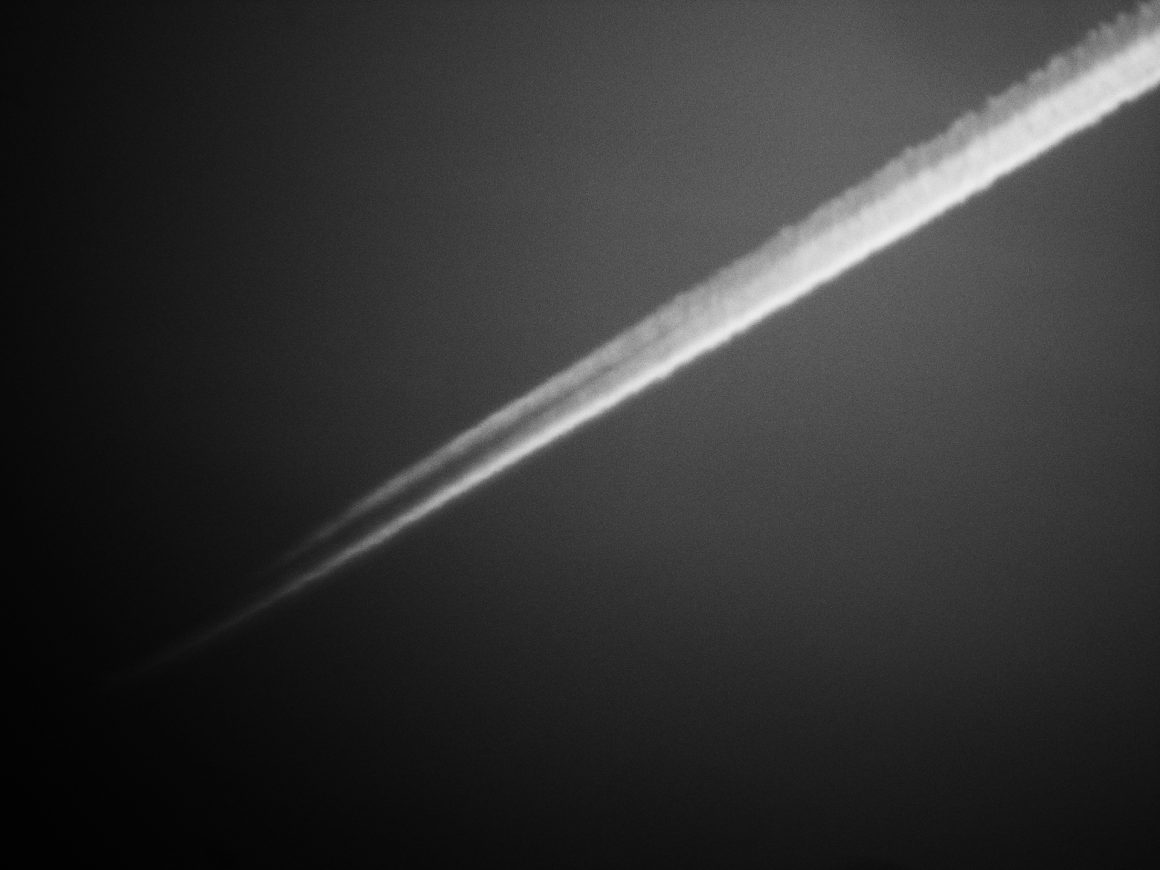

和出 はい。そうですね、実際に空を飛ぶ夢を時々見るんですけど、あんまりこう爽快に、スカッと空を飛べたためしがなくて、だいたい、こう、平泳ぎみたいな感じでバタバタもがきながら、地上数十センチメートルを飛ぶぐらいの感じなんですよね。

寺田 あれ? そうなんですか。この本に収められている写真は、結構、高いところから見ているような感じですが。

和出 多少は違いがありますが、だいたい地上数十センチで、せいぜい頭の高さぐらい。1m、2mぐらいの夢ですね。こう、大空を自由に飛ぶ夢を見れたらいいんですけど、そういう夢は見たことがないですね。

寺田 人類が飛ぶ夢を見るのは普遍的なようですね。でも、その高さにはいろいろありますね。私なんか、山肌に立ってる高圧線の上まで上昇するというような夢を見たりしますけれども(笑)。

和出 うん。 まあ、高ければ電線の上ぐらいかな。だから、そんな飛んでますって感じにはならなくて、こう、浮かんでるぐらいの印象ですかね。

寺田 空を飛ぶ夢というのは、夢の話でもあるんですけど、飛ぶことの話でもあるんで、もう一つの、飛ぶことについていうと、この『身土』にあるのは、空を現実に飛んでる映像ですよね。

和出 それはそうですね。主に飛行機の窓から撮ったような写真があります。

寺田 そうなんですけれども、それを本にするときに、それに「夢」っていうふうに名付けてるのは、どこから来てるでしょう。

和出 どうでしょうね。本の英語のアブストラクト、サマリーの方には、明示的に書いてあるんですけど、この本における風景との距離感みたいなのを最初に提示しているという意識があって。その距離の手触りというか、一つはその地上との距離がありますし、夢もまたある種の距離感があって、その現実と夢っていう感じで、写真に写っている風景とのあいだの距離を感じていたように思います。

寺田 なるほどね。

和出 で、「空を飛ぶ夢」っていう、なんかこのえも言われない距離感というか、この本全体を示すのに、なんかこうちょうどいい距離感だなっていう感じで、序章につけたような記憶があります。

寺田 ああ、なるほど。 距離感ね。確かに空を飛ぶって距離をとってるってことですもんね。そういうことか。

和出 地上はすごく明瞭に見えてるけど、絶対手は届かないということ、そのもどかしさも含めて、そんな触覚的な距離が割と念頭にあったような気はします。

寺田 じゃあ、夢も、そういう意味の距離感ってことですか。

和出 そう。夢とはどういうものか、みたいな感じではなくて、手触りというか、感覚的な距離感を掴むものとして、この言葉を使っていますね。

寺田 なるほど。でもそこで、夢っていう語が、すぐ出てくるところがすごいなというふうに思いますね。それは和出さんが芸術やってるからかな。写真家の宮本隆司さんっていう人がいて、建築を対象にした作品などを撮ってるアーティストなんですけど、その人にインタビューした時に、宮本さんもすごく夢に関心があっていろいろ話してくれました。宮本さんは、写真家なんで写真と夢との違いとか、現実と写真とどう違うんだろうかとか、幻と現実はどう違うんだろうかとか。いいろいろ考えてて、今みたいに写真がなかった時代っていうのは、夢の現実感ってすごいリアリティがあったんじゃないですか、みたいな話をされてたんですよね。

和出 はい。

寺田 だからそういう意味では、今、我々普通に写真とかを見てますし、それこそ写真どころか動画によってもいろんなものを記録したりしてるけど、そういうのがなかった時代ってどうだったんだろうっていうことになりますよね。これは和出さんがそもそも絵画をやってるとか、そういうとことも関係する話ですが、絵を描くって、記録することですけれども、そういうことともすごく関係してる話じゃないかなあという気がします。『身土』は写真作品ですけども、和出さんって、写真をやってるだけじゃなくて、いろんなメディアアートもやってるし、そもそも、絵画から来られたわけですよね。絵画を、まあ、はじめとして、芸術の世界に入っていかれたわけですよね。

和出 はい。

寺田 その辺から考えると、その現実を、自分で記録するとか、いろんなアートの方法でそういうことをされてるんだけど、それと、今の話の夢と距離感っていうのがどうつながる感じでしょうかね。変な質問で申し訳ないけど。

そのものがこっちに来てほしい

和出 もともと、絵画に描かれてるものじゃなくて、それそのものがこっちへ来てほしいなっていう欲望がすごくあって。

寺田 え、え、ちょっとそこを、もうちょっと詳しくお聞きしたいんですけど。どういうことですか。

和出 例えば、あの、絵に描いた餅って言葉がありますけど、どれだけお餅を描いても絵じゃないですか。

寺田 うん。

和出 絵に描いたお餅なんて嫌だなって思うというか、こっちへ来てほしいなというか、まあ、当然かなうはずのない夢なんですけど、やっぱり、絵描きとしては、そういう不合理な欲望を持ってたりするわけです。だから、もし描かれた絵とか、イメージっていうのが夢で、こちら側が現実ということであるならば、――これは認識の話でも、比喩の話でもなくて――その境界のあわいに実際にそのお餅が現れたり消えたりするのかもしれない。例えば、「胡蝶の夢」の話のような、これは自分が蝶の夢をみているのか、それとも自分が蝶に見られてる夢なのかという、入れ替え可能な、主客が鏡像として入れ替われる世界であれば、その絵に描いたお餅を「本当に」こちらに持ってこれるんじゃないかっていうような気持ちがあったのかもしれない。いま話の中でそんなことを思いましたが、変な話でして、意味、わかりましたでしょうか?

寺田 いやいや、わかりますよ。 だから、その二つの世界が、あって、まあ、イデアの世界というような世界と、現実のものの世界があって、そのイデアの世界とものの世界ってどうつながってるんだろうっていうのはね、ありますよね。だからそれは分かる。で、絵画を、絵を描いてる時には、やっぱり絵の中に入り込んでるわけですよね。でも、その絵の中に入り込んでる自分っていうのは、同時に、こっちの世界にいるわけで、だったら、その二つは、どうなってるんだろうっていうのは、これはもう、まあ、まさに、あの謎でしかないですよね。

和出 まあでも、結局それって絵画が絵画になるための必要最低条件なのかもしれなくて。いわゆるアウラと呼ばれるものって、その状態を指してるのかなとも思います。

寺田 それは、絵画だけじゃなくて、演劇とか、音楽とか、小説とかも、似たようなところがあって、そういうものによって構築された作品の内部世界の中には、絶対、それを描いたり作ったり描いたりしている当の人間は入り込めない。それに対する、まあ寂しさみたいなものもありますよね。はじめの話に戻ると、現実の世界とイデアの世界との関係というシステムの問題というか。

和出 その境界の中に、凄い広がりがあるというか、世界そのものがその境界の中に広がっているというか。はたしてその世界とは、どちらの世界なのか。内なるお餅の世界なのか、そのお餅を描いてる人の居る世界なのか。そんな内と外のあいだにある極薄の境界に、お餅の世界と、お餅を描こうとしている人がいて、当然それは途方もなく巨大な広がりとしての世界の一部として実在していて、でもそれはやはり極薄の境界の中で…。 すみません、なんか全然整理しないまましゃべってるんで。なんのこっちゃですが。

寺田 これは整理できる話でもないし、答えはない話じゃないかなと思いますけど。でも、その距離感っていうのが、夢であり、飛ぶっていうところから来てるってことですよね。ということは、上空から見てても手が届かないっていう感じでしょうか。

和出 そうですね。でもこれ、なんていうのかな、仮に地上に降りていったら手は届くけれども、降りていったらこの上空の世界は消えちゃう。

寺田 そう。そうです。消えちゃうと見えなくなっちゃうわけだから、なくなってしまうという不思議なパラドックスもあります。

和出 はい。上から見たあの山並みに触りたかったのに、降りてみたら土しかないみたいな。これなんだけど、これじゃない、というパラドックスはありますね。逆にミクロなもの見ても、それを手が届かない遠い風景に見立てることもできるのかもしれない。触れたくても、触れたいものはどんどんあちらへ後退していくというか、そういう不可能性というか、それが現実というか。

寺田 現実のように見えても、だから他に見えてる、仮に、机が、仮に見えてたとしても、この机に触れてるような気はしても、本当にこの机には触れてないかもしれないみたいな状態ですよね。

和出 机の天板とか、木材には触れてるかもしれないですけど、「机」には触れてないんですよね、多分。触感としてあるのは、その木の手触りだったり、取っ手の金属の冷たさだったりするわけで、「机」自体には、やっぱりどこまで行っても触れない。

寺田 その辺は、じつは、物理世界は存在するように見えて、存在しないんじゃないかっていう考え方ともつながりますね。そもそも物理学の対象範囲だって、微小から極大まではいろいろありますけど、物理世界が絶対だ、みたいなことでもないっていう議論ですが。

和出 指と机が触れる、物質と物質が触れるという単純な出来事も、ミクロで見ればスカスカの原子同士が電磁気力によって反発している現象だそうですし、物質もまた、場としての真空のゆらぎがエネルギーを得て安定したものらしいですし、考え始めたら何もかも不思議すぎますね。

寺田 和出さんは飛行機にのって飛びながらそんなこと考えてるんですか。

風景を見ることと距離感

和出 いや、そんなこと考えてなくて(笑)、あの、すっごく、風景を見るの好きなんですよ。電車とか乗ってても、歩いてても一緒なんですけども。 だからもう、ただひたすら、ホエーと眺めてる感じです。もう、ほとんど欲を満たしてるぐらいの勢いで風景を見てるだけで、そこになんかそういういろいろな考えみたいなのはない気はしますね。周りの人がみんな窓の外を見てないのがすごく不思議で、こんなに面白いのに、と思いながら、ずーっと外を見てます。

寺田 ああ、なるほどね。そもそも、風景っていうものが好きなんだということなんですね。

和出 そうです。

寺田 じゃあ和出さんにとって風景は何、みたいなこととか聞いた方が良さそうですね。

和出 どうなんでしょうね。なんかあんまりそういうこと考えないのかな、問われるとすごく困っちゃうんですよね。

寺田 でも和出さんは、風景が好きですって、自分で自覚してるってのがすごい面白いとおもいますが。

和出 風景とは何かって言われたら、いや、風景は風景ですとしか言いようがないみたいなことになってしまって。でも、その距離・距離感を感じること自体が好きなのかな。実際に触れられるわけでもなくて、広い範囲を見てるっていう、その距離・距離感の手触りが好きみたいなところはあるのかもしれない。

寺田 なるほど。

和出 で、空間でいうと、歩いてる風景、電車に乗ってる風景、飛行機の風景と、車で乗ってる風景って、それぞれ違うと思うんですけども、それぞれに対して、それぞれ違う距離感があって。

寺田 どの距離感が一番好きな感じですか?

和出 歩いてる風景の、電柱も草も手を伸ばせば触れる距離にあって、でも、向こうの家とかは触れないっていう距離、触れないけど、触れられるものの延長線上としての遠いところにある家や山、みたいな感じで、歩いている身体と地続きになっているような感触も好きですし、飛行機から見た風景みたいな、完全に密閉された空間の分厚い窓から見るほかないというような、それこそ幻燈や夢のような距離感も、それはそれでまたいいな、というふうに思いますね。 だから、どれが特段好きみたいなことはないかな、と思います。

寺田 なるほど。それが視覚であるってことも関係するのかな。目で見るものっていうのは、芸術、まあ特に絵画をされている方は、目で見ることっていうのは、すごい、なんていうんですかね、好きというか、どういったらいいんでしょうか、 そこに、特化してるわけだから。

見ることと触覚

和出 一番最初に、システマティックというか、世界をマッピングをしたいっていうようなお話をしてたと思うんですけど、多分、それは具体的には触って確かめたいという欲望で、非常に触覚的なんですけれども、それが描くっていう行為への欲望につながっているんでしょうね。その触りたいという欲望が――「人の世の底に触れる」という中に、触れるという言葉があるんですけど――一貫して僕の中でずっと流れて続けているのかもしれない。

寺田 ああ、そうなんだ。意外ですね。とはいえ、見るっていうのは、触覚ではないんだけども、そこに描くとか書くっていうことが入ると、描くとか書くっていうのは――まさに手を使って何かを、紙の上なり何なりに接触していくってことなんですけども――、単に見るだけじゃなくて、それを描く、書くっていう話になってくると、やっぱり触覚が入ってくるっていうことになるっていうことでしょうか。それはあんまり考えたことなかったな。

和出 一般的には、視覚とか見ることっていうのは、映像的・受動的な捉われ方をされると思うんですけど、描いていると、実は映像的・受動的に見てると描けないっていうことがあって。実際、ものを見る時って、我々はその全体をパッと一目で見てるような気がしてますけど、視点って、結局点でしか動かせない、その点でずっとなぞっていくことで、我々は見ている――まあ、これは、科学的にはどうかわかんないですけれども――、実感としてそういう感じがあって。 そういう意味では、点でどんどん触れていく、目で触っていくっていうような、受け身の形ではなくて、積極的に目で触りに行くっていうことをしないと、なかなか、絵を描くのは難しいなというふうには、思ったりしますね。

寺田 なるほど、そういうことか。映画なんかで、ロボットが環境を認知するときに、スキャンするみたいに、なんかこう、ジィジィとかっていう音がして、スキャンの線が動いてくようなシーンが出てきたりしますけど、そんな感じかな。こっちが覚えてないようなかたちで動いて、輪郭っていうのかな、形をとらえていく。しかも、能動的に動かないと、もちろん手を動かすってのは能動的に動かすということだから、その手の動きとも連動していく。ものの形ってのは、そうでしか捉えられないもんなんでしょうね。

和出 実感としてはそんな感じです。これは単純に僕が、絵が下手だから、そのようにしか見ることができないだけなのかもしれないですけど。

寺田 まあ、僕は、絵を描くほうじゃないんで、絵画を見て、そういうふうに目が動くことはないですけど、書を見るのは好きなんで、書道とか、書の作品をとかを見た時には、この字は筆がここで動いて、こういうふうに動いてるなっていう、筆の動きっていうかな、それと自分の中が連動してるなっていうのは感じる時があります。和出さんは、絵画を見て、そのストローク一つ一つに、なんかこう、身体が連動するみたいなこともあるんでしょうかね。

和出 多分、描く人はそうなんじゃないかな。だからAIの絵とか、コンピューターで描いた絵って、ちょっと気持ちが悪いんです。身体の運動がトレースできないストロークみたいなのが結構出てきてたりするんで、なんか、えもいえない気持ち悪さがあったりとか。

寺田 囲碁とか将棋とかで、AIで出てきた手と、いわゆる人間が考えた手っていうのは、かなり肌合いが違うということが、いろんな人がよく言ってるんですが、その辺の違いとなんか似てるのかもしれませんね。

和出 そう、その肌合いが違う感じです。人間って、そういう違和感を自分で思っている以上に鋭敏に感じ取る能力があるんでしょうね。

寺田 なるほどね。おもしろいですね。距離感と言うと、ぼくは、風景やものとの距離感ってあんまりそこまで考えたことはなかったですね。風景を見るのは好きですけど、それは、面白いという感じだけにとどまって、風景と自分の距離っていうところの意識はあんまりないですね。さっき、和出さんは、「こっちに来てほしい」っておっしゃってましたが、ぼくは、風景がこっちに来てほしいとか、風景にさわりたいとかっていうのも、あんまりない。それはそれとして、そんなもんだという感じで静観しているっていう感じでしょうか。触れているとか、さわるとかっていうところのセンサーの感度の違いかもしれませんね。和出さんのセンサーはかなり高いってことかもしれないですね。和出さんの「接地点」っていうプロジェクトも、まさに、そこにどう接するか、っていうのを問題にされているので、自己と外界、自己と他者との接触の在り方に非常に敏感なセンサーをお持ちなんじゃないか。本書の中には、「異物として歩く」という章もありますが、そう言われてみると、ぼくは、風景の中にいてあんまり異物と思ったことはないなあ、と改めて気づきました。世界というか、外界というか、外界のモノとは、ぼくはあんまり違和感なく付き合えているのかもしれません。じゃあ、異物感を感じるのはどこでかっていうことですけど、人間関係、たとえば、知らない人達の間に入っていくとかとの場合では、やっぱり異物という感じがある場合がありますので、人とものとの関係は僕の場合は、非対称だということかもしれません。

深層心理と自己の実在性

寺田 今日の話は、夢がテーマって考えてましたけれども、あまり夢とは何かみたいな話にはならなかったですね。

和出 えっと、僕自身の関心が多分、「夢とは何か」にはないような感じがあります。むしろ、距離感として捉えてるみたいな話をしましたけど。

寺田 和出さん自身に夢とは何かみたいな関心がないってことも、面白いですね。それはどうして?

和出 どうしてでしょうね。例えば、夢とは何かという問いって、一般的にはどういうふうに分節されていくものなんでしょうか。

寺田 多分、深層心理を知るみたいなところじゃないかと思いますが。

和出 まあ、そういう形になるのであれば、その指向自体があんまり、僕、ないかもしれないです。どんどん分析して、その延長線上に勉強があったりするんでしょうけれども、そういう方向にあんまり……関心は、行くんですけど、あんまり身につかないというか。本を読むのは好きで、さっきの胡蝶の夢の話とか、それこそ河合隼雄の話とか、プラトンにとっての夢の話とか、 ガストン・バシュラールの夢想の話なんかを読んだなっていう感触を思い出したりはするんですけど、具体的な内容は全部忘れちゃってるというか。あまり、そういうことを考えるのに向いてないのかもしれない。

寺田 なるほど、ただ、お勉強とか学説の話は別にして、自己の奥底には何か別の自己があるんじゃないかみたいなところが、おそらく夢への関心の――よく言われる深層心理っていうのにはそういう関心があるんじゃないかなと思いますけども、和出さんは、そういう深層心理というか、自己の中に秘められたまだ見知らぬ自己があるかもしれないみたいな関心はあまりないっていうことでしょうか。

和出 ええ、まあ、そもそも、そういうことを考える前提が自分には欠けてる、という感覚はずっとありますね。 そこまで自己というものが秩序立ってないというか。秩序があってこそ、内に秘めたりとかできるわけじゃないですか。何らかの構造があるから。その前提が自分には欠落しているという感覚があります。ずっとわけがわからないまま溺れてるというか。

寺田 なるほど。最初の話にまた戻りますけれど、そのずっと溺れてる感覚は、嫌なわけでしょう。僕の覚えてた「闇の中を目隠しして走る」みたいな話で、それはすごく嫌なんでしょうね。

和出 そうですね。不快です。

寺田 とすると、今の生きてる基本モードは「不快モード」ですか。(笑)

和出 割と不快モードが基本ですね(笑)。まあ、でも作品作る人はみんなそうなのかもしれないですけどね。この不快感をなんとかしたい、みたいな切迫感は、みんなどこかにあるのかもしれない。

寺田 なるほど、作家じゃなくても結構、あるのかもしれない。

和出 まあ、形は違えどそういう切迫感は人それぞれあるのかもしれないですね。

寺田 アーティストの荒川修作さんや草間彌生さんなんか、そうですよね。荒川さんなんか「生き延びるために芸術をやってる」と言っていたそうですが、それはレトリックとか、なんかある種のファッションとして言っているんじゃなくて、文字通り、それをしなければ、生命の危機、メンタルにもフィジカルにも生きていくことすら難しくなるというと危険というか、ほんとの切実さがあるということだったんじゃないかなと思います。僕自身は、そいうのはあんまりない人なんですよね。だから表現には向いてないかもしれない。

和出 どうでしょう、それは。それぞれの人には、それぞれの役割が多分あるので。

寺田 まあ、そうですね。表現に向いてないかどうかわかんないですよね。逆に、表現に向いてそれがあるかどうかっていうと、そうでもないかもしれないし。その二つを因果関係的に結びつけるのも良くないかもしれない。

和出 そうですね。

寺田 今の話はどこから来たかというと、夢への関心っていうのが、確たる自己っていうものが、あるかどうかっていうものと考えるのかどうかっていう話から来たんだけども。

和出 逆に、聞かれ方が変わったら、別の答えをしそうな問いのような気がします。例えは出てこないですけど、寺田さんの問いかけ方で、こういう答えが出てきたんですけど、別の問いかけがあったら、別の答えが出てきそうな気も。

寺田 3人ぐらいで鼎談したら面白いかもしれないですね。同じことを別のきき方で聞く質問とかがうまい具合に出てきたらね。

百年後、岩波文庫の古典となっている『身土』

和出 そうかもしれないですね。なんかとりとめのない、わけわからんことばっかりで、申し訳ないです。

寺田 そんなことないですよ。こっちも別に答えがあることが前提になってなくて、掘り下げてったら、なんかありそうだなという感触のみを頼りにしてやってるだけですからね。

和出 僕もいろいろ発見があって、面白いです。そういう聞かれ方しないと、自分がどう思ってるかわからないので、言語化してみて、そうだったのかと、自分自身発見している感じです。

寺田 最初言ったみたいに、和出さんは『身土』で一つのシステムを作ったっていう意味で、システマティカーだと思うんでもですね。システマティカーとして、ヘーゲルと西田幾多郎の名前を出しましたけど、ヘーゲルとか西田幾多郎にこんな質問なんかできないですけども――一つはもう死んでいるっていうのと、もう一つは、仮に今生きていたとしても畏れ多くて(笑い)――、こういう近しい人がこういう質問を受け入れてくれるので、こういう質問をしているという感じがありますね。

和出 ああ、なるほど。

寺田 多分、ヘーゲルと西田幾多郎は、和出さんと同じようなことを、哲学書を書くことで、やろうとしてたんだろうなというのは、ありますね。

和出 身に余るというか、おこがましいという気はしますが。

寺田 いや、それ、それはもう逆じゃないですか。だって和出さんのこの本は将来、岩波文庫に入る本ですよ。

和出 どうなんでしょうね。

寺田 いや、それはなんともわかんないけど(笑)。 でも、ぼくは信じてますよ。これはもう百年後には、岩波文庫に入る本だと。そういうインパクトのある内容だと思います。だから、まあ少しずつ、こうやって対談をする中で、その可能性が掘り下げられていったらってね。 まだ身土対談は3回だけですけども、『身土』は、全部で六章あるんですよ。だから、『身土』っていう本は、まだまだ語ることがある内容なんです。それは、百年のスパンで残る本の証ですよね。百年スパン、五十年スパンっていうと、これが岩波文庫に入るとしても、五十年、百年後ぐらいで、僕らも、生きてないでしょうけど(笑)。それくらい、この本には保ってもらわないといけない。

和出 関係者が誰もいなくなるって、不思議で面白いですよね。自分自身もいないし。みんなどこへ行ってしまうんでしょうね。

寺田 でもね、読み継がれていくっていうのは、そういう関係者が誰もいなくなるっていうことなんですけれども、その読み継いでいる人には、どこかでその人への親近感もあるっていうことなんじゃないかなあって思います。だって、ヘーゲルとか、関係者は、もう誰もいないけど、読み継いでる人は、ヘーゲルって、どんな人なんだろうとか、なんでこんなことを書いてるのかなって思いながら読んでるわけですよ。西田幾多郎も、まあ関係者といえば、子孫とか孫弟子の孫弟子とかは、まあ、おられるでしょうけれども、ご本人は、もう、いないわけじゃないですか。でも、五十年、百年経っても読み継がれてるっていうのは、やっぱりそこには、作品自体は死んではいないというか、そういうようなことがあるんじゃないかな、と思います。だから、作品が死んでなければ、その作者もある意味死んでないっていう感じもあるんじゃないでしょうか。そういう意味では、この身土対談で、和出さんとお話しできるのはとっても大きいですね。こういう風に作者は考えてるんだっていうのをお聞きできますからね。とはいえ、ここでお聞きしているのは『身土』のことだけで、和出さんは多面体的な人だから、それこそ、油彩画では全く違うテイストのことをされていますし、映像の方でも、また違ったことをされている。今後は、それぞれ、それについて批評してくれる人が出てくるんじゃないかな。

和出 今は絵画の方は油絵をずっとやってて、なかなか他のことに気が回らなかったりします。

寺田 油絵の方は、昨年大きな展覧会にも出品されていましたよね。やっぱり、和出さんの動向をその文脈で把握されているキュレーションする方もおられるわけですから、そちらの作品は、その文脈で語られるんじゃないかと思いますしね。

和出 どういう文脈で語られているかは、自分ではわからないですが、こっちとしては、出していくしかないですね。

寺田 それが一番ですよ。そういうなかで、また『身土』にも、自然に新しい光が当たってくるんじゃないかな、と思います。

『身土――人の世の底に触れる』公式SNS

書籍では使用しなかった写真や、イベント等のお知らせを投稿しています。

★Instagram

https://www.instagram.com/shindo_book_photo/

★X(旧Twittew)

https://twitter.com/sin_do_photo