第1回 村上春樹と河合隼雄から身土をみる

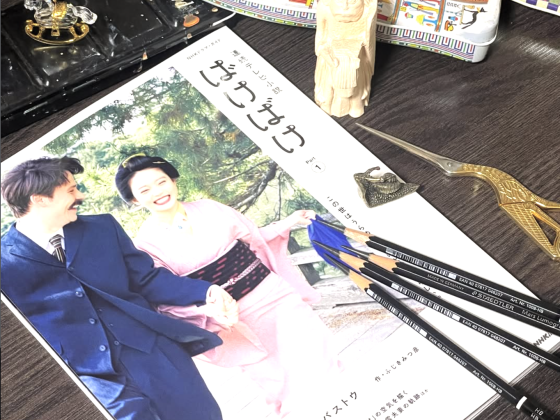

このほど刊行された和出伸一さんの写真集でありエッセイ集である『身土』をめぐって、著者の和出さんと、シリーズエディターの寺田匡宏さんが語り合いました。

『身土』補遺より

身土対話

寺田 そろそろとはじめていきたいと思います。この対話ですけれども、一回じゃなくてちょっと継続してやるっていう形にして、まあ一ヶ月に一回なのか、二ヶ月に一回なのかわかりませんけども、そんな感じでできればなと思いっています。はじめはインタビュー形式を考えていましたが、インタビューというよりも、ぼくも色々としゃべりたいので、「身土対話」という形で対話にしてみたいと思います。

和出 ぼくも、そっちの方が面白い話になるのかなという気はしていました。

宮沢賢治とカフカ

寺田 そうですか。よかったです。それでいきましょう。じゃあ、もう早速、ということで、今日は、一時間か、一時間半か、最大二時間ですよね、まずは、そんな感じでいければと思いますけども。

和出 あんまり、ちゃんと喋れる自信がないですね(笑)。

寺田 まずは、えーと、そもそもね、この和出さんのこの『身土』っていう本って、これは一体何の本だろうっていうのがね、

和出 はい(笑)。

寺田 あって、そのことを話そうと思うと、到底一回じゃ終わらないというね。 で、うーん、まあ、なんというかこの『身土』という本は、日本の風景を撮った写真集でありつつ、一方、全然違うものでもあるということでもあって、それは何かというと、和出さんのなんというか、

和出 はい。

寺田 内面とも深く結びついている何かでもある、そういうところがあって、で、まあ、かつ、どうしてこの対談をしているのかというと、刊行元のあいり出版さんから、いま、『身土』刊行から、だいたい半年ぐらい経ってますけど、あまり売れていないと言われています。で、しかし、ぼくは、これはちゃんと届く人に届いてないんじゃないかと思う。まあ、それは、あいり出版さんもおっしゃっておられますけども、きちんと届くべき人に届いてないからであって、届く人に届いたらこの本は、もっと普遍的なものになっていくんじゃないかな、という気がしています。宮沢賢治だって、宮沢賢治が生きていたときには二冊しか本を出してなくて、一つは『春と修羅』っていう詩集で、もう一つは『注文の多い料理店』ですが、どちらも、おそらくそれぞれ実売部数は、二十冊かそこらじゃないでしょうか。カフカだって、生きてる時に出した本は、一冊だけですよ。で、それもおそらく本当に売れたのは数冊じゃないかなと思いますね。そもそも二人とも、プロの作家でもなんでもなかったので、自分の知り合いに配ったりしてたみたいですけども。

和出 (笑)

寺田 まあ、そんなことを言ったら、和出さんの死後に『身土』が売れても、和出さんはあんまりハッピーじゃないかもしれないですけども(笑)、でも、『身土』とは、そういうたぐいの息の長さを持っている本だと思います。宮沢賢治やカフカの作品のような普遍性を持っている。そうして、永く人々の心の中に染みとおっていく。それを、きちんと明らかにするためには、この「身土対話」は、一回じゃ終わらなさそうだなというのがありますね。ちょっと、しゃべりすぎましたけれども、まあ、そのあたりからどうでしょうかね。いきなり感想を求められても、困ると思いますが。

箱庭と質感

和出 この本の全体の質の話ですね。それが何かというのは、ぼくも自分自身でも見えないというか、「なんだろうなぁ」とはずっと思ってて、こうやって話をしていきながら、そのヒントをつかめたらとは思うんですけど、一方でやっぱり、この本の本質的な部分というか、例えば「日本の風景を撮った本である」、というようなまなざしの外を見たいというような思いもあります。どこにもはまらない、そういうものの外側に触れたいという気持ちで作られている本なので、どうしても、こうキャッチーではないというか、そもそもキャッチーさを丁寧に外して作っているところがあります。ですので、出版社の方には申し訳ないのですが、売れるには、相当、時間はかかるんじゃないだろうか、というのは最初から思ってました。それで、まあ、あの本当に本屋さんを一軒一軒回ってじっくりやっていこうかなという気持ちではありましたね。

寺田 なるほど、その今おっしゃった、「外側」というところですよね。で、もちろん『身土』は、日本の風景を撮ってるんだけども、その外側にあるものをとっているというか、作品として作り上げたというか、そういうことなんですけども、ここで、ぼくは、事前にいろいろメモを用意してきた中でね、まずは、ちょっとそれを紹介して、あとから、その意味を言ってみたいと思いますけども、このメモには「なぜ、ああいう箱庭を作らなければならなかったのか」って書いてあります。和出伸一はなぜこういう箱庭を作らなければいけなかったのか。で、これがね、今、和出さんが言ったこととつながる話で、ぼくが話したかったことなんですけどもね。「箱庭」っていうのは、これはあの河合隼雄さんのね、言葉なんですよ。

和出 箱庭療法の。

寺田 そうそうそう。で、僕にはこれは和出伸一の作った「箱庭」に見えるんですけどね。これを考えるとその箱庭の話つながりで、たまたま、というか、最近、村上さん、村上春樹さんの新しく出た『街とその不確かな壁』という小説ですね、それを読んでるんですけども、で、あれもね、その村上さんが作っているのは箱庭なんですよね。で、村上さんのその箱庭の質感がね、和出さんと近い。実はこの『身土』で和出伸一の作った箱庭と、村上さんの作った『街とその不確かな壁』のなかの箱庭の質感っていうのはすごい似てるなというのがあってその話をしていきたと思っていたんですけども、

和出 はい。

寺田 ちょっと、とりあえず、その箱庭の話、箱庭って言われて、言われてどうですか。

和出 うーん、そうですね。

寺田 まあ、箱庭っていきなり言われてもね(笑)。河合隼雄の言ってる「箱庭」の意味と、和出さんの箱庭の間に齟齬があるといけないから、補足しますと、「箱庭」っているとなんかこう盆栽作ってるみたいな感じで思ってるかもしれないですけど、「物語」のことなんですね。で、和出さんのこの『身土』っていう本は、一つの大きな物語がナラティブとして提示されていて、しかも、この『身土』の第一章、その始まりのタイトルがね、「夢」じゃないですか。「空を飛ぶ夢」って、まさに、「夢」なんですよ。で、「夢」ってね、まさに、ユング派の河合隼雄のキーワードですよね。そして、村上さんの『街とその不確かな壁』のなかで、語り手の「ぼく」が従事することになるのが「〈夢読み〉」という職業。ユングの言葉に、「シンクロニシティ」っていう言葉があるんです。共時性。おそろしい共時性ですね(笑)。これはね、この和出さんが『身土』の中でやってることって、恐ろしいことをしてられるんじゃないかなと、ぼくは思ってるんですけども。

和出 そうですね。その、モチベーションとしては、その庭のどこまで行っても庭でしかないというところですね、その閉塞感がまず一つあって、その庭から外へ出たいという欲求があるんですが、そのためには、そこを掘っていくというか・・・。なんて言ったらいいんですか・・・。その閉塞感はあるけれども、もうそこにしか出口がないような予感はあって。なんか、そこをとことん突き詰めてみようというよう所はあったんじゃないかなと思うんで、それを箱庭と表現されてるのかもしれないですね。

寺田 まあ、箱庭とは何か、そもそも箱庭も、ちょっと言葉の定義とかちゃんとしていかないと、なんか、うーん、いまのおはなしでは、ぼくの思ってる箱庭と、和出さんの思ってる箱庭には、まだちょっと、若干、齟齬があるなと思いますが、ちょっとまあそれはまた後で詳しく話すとして、

和出 そうですね。はい。

「底」とはなにか

寺田 もうひとつ、それと関連して「底」の話をしていきたいと思うんですが、底が、底っていうかボトムですよね、ボトムっていうのが、一つのこの本のテーマだと思うんですけども、なんかすごい興味深いことところでというか、この本ができたのは、2016年のベルクさん(オギュスタン・ベルク)を囲むシンポジウムのときに、和出さんが作った『身土』っていう、同じ名前の小冊子からきてるわけですよね。今回の本の「あとがき」にも書かれてますけども。で、そのときのその小冊子の副題がですね、たぶん「人の世の底が抜ける」だったと思うんですよ。

和出 いや、えーと、

(背後の本棚を探して、小冊子版の『身土』を持ってくる)

和出 副題は英語で、「A Body Stands on the Field」っていう題がついてるんですけど。

寺田 あれ? 「人の世の底が抜ける」ってのどこにも書いてなかったでしたっけ?

和出 小冊子には、文字としてはそういうことは入ってないですね。ただ、発表の時にそういうフレーズは言ったかもしれないです。

寺田 あれ? じゃあぼくの記憶間違いか。あるいは、シンポジウムの告知のチラシに「人の世の底が抜ける」って副題をかいてませんでしたっけ。

和出 ああー、そうかな。でも、まあそのフレーズは、この本(書籍版の『身土』)の中にあります。

寺田 ベルクさんの本の中にある一フレーズですね。

和出 いや、この本(書籍版『身土』)の中では「旅の底が抜ける」っていう章のタイトルで。

寺田 あ、そうか。そうか。そうか。そうか。でも、まあ、そのシンポジウムの時に、和出さんは、たしか、「人の世の底が抜ける」って言っていて、ベルクさんの『理想の住まい』の中に、西田幾多郎の「無基底」っていう言葉が出てくるので、そこから影響を受けられているっておっしゃっていたと思うんですけれども。で、ぼくが、その時に、和出さんに、「人の世の底が抜ける」ってどういうことですか」って聞いたら、「スコーンと抜けちゃうんです」っていうふうにおっしゃっていて、「なんかすごい怖いな」というね、思いがあったんです。で、まあ、この本の中にも、だからその「旅の底が抜ける」っていう章があるんだけども、一方で、『身土』の表紙のメインのタイトル自身としては、「人の世の底に触れる」っていうサブタイトルが付いています。これが、「底が抜ける」だったら、ベルクさんが引用している西田幾多郎のいう「無基底」になっちゃう。西田のいう「無基底」っていうのは、底そのものがない。そのベルクさんシンポジウムで、ぼくがその「無基底」を図にしようとして、図を描いてパワーポイントで映したら、べルクさんに「違うじゃないか」って指摘されて。なんでかというと、図に底が描かれてたんですよね(笑)。なんかこうコップみたいに底を描いてたんですよ(笑)。で、それを見たベルクさんが、「「無基底」は描けないんだ」ということをおっしゃって、「論理矛盾だ」って。あのマグリットのあれですね、「これはパイプではない」みたいな話になりますけども、「無い底」は絵では描けない。だから、この図はおかしいって、そのシンポジウムの席上で指摘されて、ぼくは、その壇上で立ち往生を・・・

和出 はい。

寺田 したことがあるんですけども。で、後で、ベルクさんに、「じゃあどうすればいいんですか」ってお聞きすると、そこに「無」って書けばいいんだって(笑)。「無」という字を書けばいいんだって、いうことベルクさんがおっしゃって、ああそうか。なるほどな、というね(笑)。だから、絵では「無」は描けないんだっていう話で、文字は概念だから書けるって話になるっていうような一件があったんですけども。で、まあ、とにかく、その「底が無い」っていうのがはじめにあって、一方で、今回のこの『身土』では「人の世の底に触れる」になってるいう話でね。なんか、こう「底」あるじゃないですか、ここではね(笑)。

和出 ああ。なるほど。

寺田 そうなると、なんか和出さんの中で、「人の世」というようなものに対して、「無基底」っていうと、「底がスコーンと抜けちゃうんです」っていうのは、なんかすごいね、もう恐ろしいような感じで人間の世界を見ているような感じなんですけど、一方、この「人の世の底に触れる」っていう時には、なんかこう、鷲田清一さんじゃないですけども、なんかこう、手で触ったりとか、なんかこう優しくなんかこう撫でてるみたいなイメージがあって、その辺で、こう「人の世」そのものに対して、和出さんの感覚がちょっと若干変わってきてるのかなということを考えたりもしていたんですけども。ちょっと長い話になってごめんなさい。

『身土』補遺より

抜けっぱなしはよくない

和出 いえいえ。そうですね。その表現の変化は、あんまり意識はしてなかったんですけれども、でも、抜けっぱなしはよろしくないなというのがあって。

寺田 あ、なるほど、そういう風に意識してましたか、やっぱり。

和出 そうです。今回本の形にする、何がしか人に見せる形にするにあたって、「抜けっぱなし」だとどうしようもない、みたいな。それこそ「無」って書くわけにはいかないので(笑)。まあ、何にせよ、そんな無の世界で、我々は生きているわけではない。何かしら、底を作りながら生きているわけで、なんか、その底の部分を、以前よりも、本の形にするっていうことで、意識はしたかもしれないですね。

寺田 なるほど。いや、今回の本もピンと張り詰めたなんか緊張感はあるんですけども、その前の、そのベルクさんのシンポジウムの時には、緊張感って、ものすごかった感じがあって、なんかあれ、映像が数分間の動画になってましたけども、なんかもう、観衆みんなが、かたずをのんで見てるみたいな感じで、音楽も入ってましたけど、音楽が、またなんかこうちょっと、キーンっていうような緊張感を漂わせた音だった記憶があるんですけども。

和出 音楽というか、あれは環境音です。ずっと風の音を採ったり。

寺田 風の音だったのか。じゃあ、ぼくの記憶間違いでしたね。でも、なんかその時のぼくの印象では、なんかこうキーンっていう金属音がずっと鳴り響いてたような印象があって、そのなんて言うんですかね、無人の、例えば北極の無人の氷原にいると聞こえてくるような音がずっと鳴っているような感じがして、なんかものすごい緊張感があったんですけども、それは、一方で、なんていうのかな、和出さんの「人の世」に対する緊張感みたいなものを表してるのかなという部分もあって、その辺のなんか、今回の本での「人の世」とのスタンスの取り方との違いみたいなのが、その背景にはあるのかな、という気がね、ちょっとしてますけど。

和出 作品を制作するにあたって、そうですね、やっぱりそういうすごく張り詰めた緊張感を持っている部分はありますけど、一方で、結構、人懐っこい側面もあったりして、人懐っこい部分で(アーティストとしての活動とは別の)デザインの仕事をしたりしてるような気もしますけれど、その間が、こうパカッと分かれてしまっていて、この二つをなんとか和解させないといけないなぁと思ったりと、意識はしてたんですけれども、その辺は、その最初のベルクさんの発表のときよりも、もうちょっと柔らかく接近してきたのかもしれないですね。

寺田 なるほどね。確かに。まあこの『身土』だけを見てる読者の人にとっては、和出さんの、そのデザインの方面とか、マンガの方面っていうのは、ちょっと全然知らない人からすると意外でしょうね。そのマンガとかデザインの方面と、この『身土』がどうつながってるのかっていうのは、すごい、まあ、うーん、あんまり繋がってませんよね(笑)、今のところ。

和出 どうなんでしょうね。一人の人間がやってることなんで、まあ繋がってはいるんでしょうけど。

寺田 なるほど。確かにね、それもまた村上春樹さんの例で言うと、村上さんの小説の作品の世界と、彼のエッセイの世界って、やっぱりパシーンと分かれてるじゃないですか。だから、まあそういう別の世界として存在するのは、あんまり無理につなげる必要もないんじゃないかなという気もしますよね。だって、我々の中でも、そういうのが普通ですよね。村上さんも、なんかすごい変なエッセイとか、面白いエッセイ、いっぱい書いてますけども、でも、そのなんか、ちょっとお茶らけた部分が、作品で出てきたらやっぱり嫌じゃないですか。だから、やっぱり、作品は、作品としてなんか屹立して、そこは誰にも触れさないっていうのは、まあ、いいのかなという気はしますけど。

和出 そうかもしれないですね。

寺田 まあ、そういう点でいくと、その、この作品と言いましょうか、作品という世界の話、箱庭の話に戻っていくと、その、物語というか、一つのなんかこうナラティブというか、ある世界観というか、そういうものを構築していっているということと、この問題はつながると思うんですけども、そういうものっていうのは、なんなんでしょうかね。というか、河合隼雄が言うには、物語は物語を語ること自体に意味があり、物語は語られなきゃいけないんだみたいなことを言ってて、語ることが推奨されているのがあるんですけども、ぼくは、一方でほんとに語ることがいいのか、語らなくてもいいんじゃないかというのもちょっと思ったりもする。アートとか、作品を作るってことは、語ることでもあって、もしそれが、語るということだとすると、精神の中にあるものを、なんか構造化してくるというか、そういうことを、表現行為とはやってるわけなんですけど、だから、そもそも、なんでそういうことをやってるのかっていうことにつながるというか、そういう根源的な問いというか領域の現場みたいなものをこの『身土』っていう本は提示してくれてるんじゃないかなというふうに思いますけどね。

語らなければならなかった物語

和出 この本に関しては、自分にとってはどうしても語らなければいけなかった物語ではある、ということだけははっきりしてるんですけど、なぜ、とか(理由を問うこと)は、まあ、これからだよな、っていう気はしています。ただ、切実さは確かにあって、そこだけがはっきりしている感じですね。

寺田 いま、ちょっとぼくは本当にびっくりしたんですけど、やっぱり、ご自分では語らなければならなかった物語とおっしゃってましたけども、それはそういうところが、やっぱりあったんですか。

和出 そうですね。作品って、常にそういうものなのかもしれないんですけど、そういう・・・

寺田 例えば?

和出 あの・・・、そうですね、そうとしか言えないというか。

寺田 はあー。

和出 なんて言ったらいいんでしょう?

寺田 不思議なものというか、今回、この本って、ぼくは、この本に関して言うと、プロデューサーっていうかそういう立場であって、なんか、もしかしたら和出さんの、なんかそういう切実さをね、なんかあの感じ取って、この本の企画を出版社に提案していたのかなという気がしていますね。最初に、ベルクさんのシンポジウムで、あのときに見させていただいた、『身土』の映像版というか小冊子版がありますよね。なんか切実さということで言うと、その部分で、あの小冊子を作って、あの研究会に持ってこられたってことは――和出さんにシンポジウム登壇をお誘いはしたんですけども、その時には、別にあの小冊子を作ってくださいって話も何も言ってなくて、だから、あの小冊子はあの和出さんが、自費出版で印刷所に出して、16ページのちゃんとした印刷装丁の本にして持ってこられたんですよね?

和出 勝手に作ってもっていきました(笑)。

寺田 いやいや。だから、あれは、相当なお金もかかったわけですし、そういうものを和出さんが思い切って作られたってことはすごいと、何かあるんじゃないかと、あの時は、やっぱり驚いたというか、みんな固唾をのんでみていたという感じがありましたね。当時は、和出さんは、あの時は、地球研では広報のお仕事をされてて、デザイナーとして勤められてたんですよね、でも、一方で、アーティストとしても活動されてるっていうのはみんな知ってましたけども、実際のところ、その活動に関しては、そんなによくわかってないところもあって、それが、そこでバシッと小冊子に仕上げられたってことで、なんかこういうものがあの和出さんの後ろにあるんだっていうのが、なんかちょっと垣間見えた感じがありましたよね。そうして、それを作らざるを得なかった和出さんの切実さみたいなものも、そこから垣間見えた。だからそういう意味ではその物語らなきゃいけなかった切実さっていうのは小冊子の背景にある。となると、「接地点」っていう和出さんのプロジェクトの話になってくるんじゃないかもしれないですね。

和出 はい。ちょっとお茶をとってきます。

(和出、部屋から出てキッチンの冷蔵庫からお茶を持ってくる)

和出 お待たせしました。

寺田 はい、どうも。ええーと、まあこういうこういう密度で話してたら、そんなに進まないですね。

和出 (笑)。

デカルトの心身問題と歩くこと

寺田 「接地点」の話に行くのがいいのか、それをやると、しかし・・・。どうしますかね?

和出 どうしましょう。

寺田 うーん。「接地点」の話は、あんまり、こうそれそのものの話に行くよりも・・・、まあ、でもちょっと、読者フレンドリーに話しておくと、そもそも、やっぱり、和出さんが「接地点」という形をとって日本国内を歩いてたっていうのは大きいんじゃないかなと思うんですけども、でも、そうすると、なんで、和出さんが、日本国内で歩いてたのかっていうことには、まあ、和出さんの、その、内面の、内部の問題もかかわってくるということであってっていうような話になってきます。内面を語ろうとするときに、別に歩かない人もいると思うんですけれども、和出さんは、そこで日本国内の様々なところを歩くということを選んでいるっていうのが一つある。そういうところから、何か、『身土』、この身土という語は、身体と風土と書かれていますけれども、そうなると、この身とは、いわゆる身体では無くて、心身、心というか、内部というかそれを含んだものになる。デカルトの「コギト・エルゴ・スム」のコギトを含んだものであるところの身体ということですね。デカルトは、心身問題で、心と身体とはお互いに切り離されていると考えていますが、ここでいう身土っていうのは、そういう心を含んだ身体と土とのつながりというような含意もあるんじゃないかという気がする。となると、それは、デカルトの二元論(デュアリズム)とは対極にある、反二元論というか、一元論というか、全体論(ホーリズム)というかであるところの環境観であることになる。この話はまたいずれ展開したいんですけれども、そもそも、和出さんにとって、その歩くっていうことは何だったんですかね。

和出 なんでしょうね。結局、「接地点」の話になっちゃうんですけど、もともとこの「接地点」っていうプロジェクトは、インスタレーションの企画でして、とある公募用に立てたものだったんですね。京都市内のゴミを拾って、それを砕いて作った絵の具で描いたドローイングを円形の檻のようなものの中に配置して展示するというような企画で。まぁその企画は無事というか、今となっては無事なんですけど(笑)、落ちまして。ただ、その時の作業がなんか自分の中ですごくしっくりきた。そのゴミを拾うという行為が。これはもうずっと続けたいなという気持ちがまず最初にあって、どうせだったら京都市内とは言わず、いけるところ、日本全国歩いてゴミを拾いたいなということになったという経緯がまずあります。まあ、もともと歩くのも好きだったし、外で何か拾ってくるのも子どもの頃から結構好きで、なんかその辺の志向とも合ったので、続けてきたのかなとは思います。それで、何に「触り」たかったかということですよね。もともと根本的にはそういうものがあったんでしょうけど、本に書いているように、「外に触りたい」っていう。

寺田 そうか。そう。「外に出たかった話」ってのも、和出さん書いてますよね。ここに(『身土』に所収のエッセイ)。

和出 それをどうしたら伝わるものになるのかわからず、自分でもそれが何なのかよくわからない。ただまあ、ここではないどこかを求めるのは、普通のこころのありようなのかもしれないですね。

「外」とは、どこの、何の外か

寺田 この対話の最初のところでも「外に」っておっしゃっていて、うーん、どういうふうにおっしゃったのかな、外に出るために、この『身土』の世界の外に、この作品のというか、この本という作品の世界の外に出るために、この本を作ったみたいな話をされてたんでしたっけね。ちょっとあの時におっしゃったことの意味っていうのが、引っかかっていたんですけれども、どういうふうにおっしゃったんでしたっけ。

和出 本自体の性質の話ですよね。最初に、この本は、何の本っていう話で。いわゆる「何々の本」っていうものの外っていう意味です。

寺田 そういう意味では、和出さんは、この本を作ることで、外に出ることになったんですしょうか。外に出ずに、一つの閉じられた世界を作るということも――箱庭の話になってきますけども――あるじゃないですか。つまり、始まりがあって、中間があって、終わりがあるという、アリストテレス的な物語を作るっていうことが。あの村上さんの『街とその不確かな壁』は、ぼくはまだ最後まで読んでないんですが、なんか、村上さん自身も言っていて、世間一般にも言われてるのは、「外の世界に出る」ことを、最後に主人公が選択するみたいな話だと言われてますけども、それとなんか同じことなのかなあ、と思いますが。ぼくはまだ最後まで読んでないから、それが本当にそうなのかはどうかわからないですけど。一方、あるいは、今おっしゃった、外に出たいというのは、そういう意味じゃなくて、作品を書くというか、作ったことによっては満足してなくて、『身土』を作るという行為自体を否定するってことなんでしょうかね。なんか変な言い方になりますけど。

和出 なんというか、ベルクさんが「無って書くしかない」とおっしゃった、その難しさなのかもしれません。物語の外へ出たかったとしても、そのためには物語を使わないといけないというか。結局、その物語の外には出れないんですけど、不可能性に向かっていくというか。

寺田 だから物語というか、『身土』の作品内部の世界っていうのは、和出さんの内部において構築された世界であって、その世界というものがあるんだということですよね。で、それはまあ、ライプニッツのいう「モナド」――ライプニッツは、意識という統一体を「モナド」つまり「単一なるもの」という名前で呼んでいるわけですが――なんかもそうですけども。意識っていうのは、それぞれ、その人、その人の一個の完結したものであって、それぞれの人は、それぞれが完結したものとしてその意識を持ってるんだけども、その意識というものを用いることででしか、外部であるところの他の人の意識にはアクセスできないっていうところがありますよね。

和出 そもそも、その意識というもののありよう自体が物語でできてますし、その物語は、幼少の頃からの人との関わりの中で、相互に関わり合って作られてきたものです。そこから、その外へ出ようとしても、多分、そこはただのカオスになってしまうんですけれども、一方で、常にそういう物語の外に出ようとすることで、自分自身が変わっていくというか、そこからエネルギーをもらうということもある。なんかちょっと、広い話になっちゃうんですけど。

寺田 ということは、底にはカオスになる底、踏み破ってしまえばカオスになるような底もあれば、カオスにならない底もあるってことかな。いや、それは底の問題じゃないか。それをなんていえばいいのかな。えーと、たとえば、1980年代に、精神医学者の木村敏さんとか、中井久夫さんとかが、当時の言い方で分裂病、今の言い方で統合失調症の状態を現象学的人間学の立場からいろいろ明らかにしていますが、そのような極限状態が「人の世の底」を抜けてしまった時の、なんかカオス状態というか、そういうものになって行っているっていうようなイメージかなあ、とぼくはおもうんですが。ただ、和出さんが今おっしゃったのは、もう一方で、そのような境域に触れることは、エネルギーをもらえるような側面もあるんだと。そうなると、それは底が完全に抜けるんじゃなくて、やっぱり底にあたる部分を、なんか、こう触れ合う、じゃないなあ、なんでしょうね、混ざり合うというか、汽水域みたいな感じでそこにあり続ける、維持することが大事だということになるんでしょうか。さっきも言いましたが、和出さんが、2016年ぐらいに、「底がポーンと、スコーンと抜けちゃうんですよ」というふうにおっしゃってたんですよね、で、なんかその底がスコーンと抜けるっていうので、ぼくは、生々しいイメージがわいてきて、なんかものすごい恐怖を覚えたっていうのがあったんですけども。やっぱり、底が抜けるとカオスになって、かなり危険な状態がある。でも、そうじゃなくて、それ以上抜けないような状態を、なんかこう維持しつつ、外部にコンタクトするっていうのが大事っていうことになるんでしょうか。そうなると、そのバランスはすごい難しいですよね。

『身土』補遺より

系の外に出る

和出 今、便宜的にカオスっていう言葉を僕は使ったんですけれども、厳密に言うとカオスっていうことではなくて、なんていうか、カオスっていう言葉一つとっても、そのことば、概念が意味を形成しているボトム、底ってあるじゃないですか。なんというか、それの向こう側。何とも形容しがたいんですけども。そもそもボトムがある、ということも、「ボトムがある/ない」系というか、この「系」って、太陽系とかの「系」、システムのことですけれども、その「系」の中の話なんです。で、問題は、外というとその系の外側の話になってくるんで、やっぱり形容しがたいというか、形容不可能というか、そういう世界になりますね。そこに触れたいと思いつつ、やっぱり、どうしても帰っても来なくてはいけない。

寺田 ああ、なるほど。その和出さんのいう「底」って、やっぱり「その」底なんですね。

和出 「底に触れる」っていう行為で、底を作っているんです。

寺田 うーん、それは和出さん、やっぱり、すごい怖いことしてる人ですね。

和出 うーん、そうですか。

寺田 なんていうか、そのシステムの外にあるものに触れたいというふうに思ってるっていうとき、そこで言ってるその「外」っていうのは、なんかこう単に「外に出たい」っていう「外」よりも、ちょっと次元が違うというか、位相が違う「外」じゃないかと思うんですが。

和出 ああ、そうですね。言われてみれば。

寺田 そういう意味での外に出たいと夢見ている小学生っていうのは、すごい・・・。

和出 なんか、ちょっと変なんでしょうね。

寺田 ちょっと整理して言うと、ここまで言ってきた「外」には二つの意味があって、一つは、社会関係みたいなものの外。「外の世界を見たい」「じゃあ、この村から出てみたら」とか、「外の世界で勝負してみたい」「じゃあ、東京に行ってみるか」みたいな意味での「外」ですね。で、もう一つは、認識や意識の外という意味での、外。和出さんの本の中では、この二つは、割と一体となってる感じですが、ぼくの方では、さっきから言っている「人の世の底」という場合は、二番目の意味で使っています。この二つ目の「外」っていうのは、多分、村上(春樹)さんが小説を書いているときのことについてよく言ってられるんですけれども、それと同じで、和出さんもギリギリのところやってられるんじゃないかなと思いますね。村上さんは、小説の書き方の話を、最近はあまりされませんけども、あの方が五〇代とか六〇代ぐらいの時はなんかそんな話をずっとしてて、朝5時とか6時、いや3時頃から起きて一人で書いてるんだって。それは、一人で暗闇の中に降りていってるような作業であって、その作業は、すごい危険な作業でもあるんだっていうようなことをおっしゃっていて、まあ、それはたぶん河合隼雄さんなんかも言ってるようなことでもあって、その作業っていうのは、まあ、ある種の底というか、もう一つのシステムというか、ダイメンションというか、位相が違うところに、なんかこうギリギリのところで触れながら、しかし、使っている道具っていうのは、その位相の外側にあるものじゃなくて、位相の内側にあるものを使っているっていう作業をしてるっていうことをしてるわけで、そういう意味では、和出さんのこの『身土』っていう作品は、なんか村上さんと同じ作業をね、しているということでもあるんじゃないかなというのはね、今聞いてて思ったんですけど。

和出 怖さはあまり自分自身では感じてないかもしれません。でも、さっきも言ってた「旅の底が抜ける」の中に書いたような、ずるっと底が抜けてしまうような瞬間が歩いている中にはあって、その時は、これは本当にやってはいけないことなのではないかと、強く感じた記憶があります。

寺田 この171ページに「ここはこわい」って書いてますけども。

和出 この辺もそうです。多分、その場所が怖いというのは、他の人が行ったら別に怖くもなんともない場所なのかもしれないし、別のコンディションでいけばまた全然違った感じだったかもしれない。

寺田 「旅の底が抜ける」はエピソードが、全部で15か20ぐらい、ずっと並んでますね。結構な数というか。

和出 その話は、これだけのエピソードを重ねていかないといけなかった。文章も短くなったり、断片的になったりと、徐々に崩していきながら、最後の「底が抜ける」部分までたどり着くという感じで書いたつもりです。

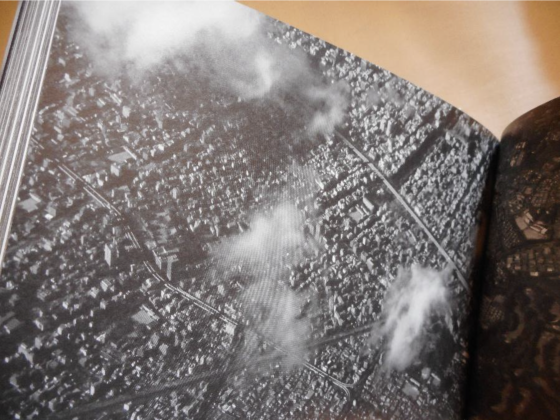

寺田 今までの話は、『身土』に収められているエッセイについての話で、あまり写真のことは話してませんでしたけど、そもそも、この本にでてくる写真すべてが、「底が抜け」てる写真だとも言えるわけであって。

和出 はい。

寺田 そうなってくると、どういうのかな、このやっぱり、この『身土』のこの世界、この作品内世界っていうのは、底の無い、底が抜けてる世界なんでしょうかね。

和出 えーっと、本当に自分でも結論が出てない。どうしても作る必要があった本なんですけど、一方で、これ一つだとやっぱりあんまりよくわからない。なんなんですかね。

寺田 その辺は、どうして人は語るのか、小説家は小説を書き、アーティストはアートを作るのかという問題につながりますね。そもそも、どうして、村上さんが『街とその不確かな壁』を書いているのかという話とかにもつながってくる。河合隼雄さんは、人間には、物語っていうものが必要だと言ってて、箱庭療法で、箱庭を作ってもらうっていうのを、患者さんにすすめて、箱庭を作ってもらってたわけなんですけど、同時に、夢を語りなさいと言って、夢も語らせるということもしていたそうです。でも、ある面では、それは、夢を無理やり語らせているというか、夢って、別に見ても、起きた後は覚えてませんよね、だからそもそも夢って覚えてないものなのに、それを後で語らせることによって、なんかわざわざそれを物語化させるっていうことをしてたみたいなんです。でも、どうして、そこまで物語化するのが必要なのかどうかっていうのは、あるんじゃないかなと思いますけどもね。中井久夫さんは、トラウマの視点から「物語化」することはいいかどうかはわからないっておっしゃっていますね。中井さんは風景構成法という精神科治療の方法を開発された方で、絵画化することは良しとされているようですが、その先に、物語として作りこむことには慎重なようです。とはいえ、人間って物語る動物でもあるし、その物語るための言語がないと、人間のコミュニケーションはできないってこともあるわけだから、物語を語れるっていうことはやっぱりすごい大事なことなのかなあ、とも思います。それが語れなければ、逆になんかこう、まあ、病気というか、いろんな不都合が出てくるっていうか、なんかそういうこともあるんでしょうし。だからそういう点でこの『身土』ってすごいいろんなことを考えさせるものでもあるんですよね。

「平地人をして戦慄せしめよ」

和出 今までずっと「底」の話をしてましたけど、同時にこれは境界線、輪郭線の話でもあるのかなと思います。さっきの話では、「外側」、「外」といっても、そもそも「外/内」もその系の中というややこしいことになっていましたが、境界がなければ、当然、外も内もありません。ですからこれは、底としての境界線をどう引くかみたいな話でもあるかな、と思います。底のないところに、輪郭線、境界線を引いて、底を作っては消していく、常に作り続けていく。底の話と輪郭の話は二つで一つのテーマだと思います。

寺田 なるほどね。底っていうのは、すでに世界に存在するんだけど、輪郭線っていうのは、まあ強引に言うと、人間の側が作っていく、作成していくものだから、ポイエシスの世界、あるいは世界を作る側の問題でもあるっていうような話になる。

和出 いや、多分、底は、世界の方にはないんです。境界を作ると、同時に底が現れる。

寺田 あっ、あー、はい、はい。世界には、底は、もともとないと考えると、そこに人間の側がだんだん輪郭線を引いて底を作る、と。

和出 そういう流動的なものを基底と呼ぶことができるのであれば、基底はあると言えるし、いわゆる古典物理的な時間と空間のような、絶対座標を基底としてイメージするのであれば、底や基底みたいなものはない、というお話になるのかなという気はします。

寺田 いやー、それはわかる。でも、その感覚を持っているかどうかっていうのは、すごい大事な問題で、じつは、ぼくには、世界に底がないというその感覚はあまりないんですよ。もちろん、頭では、理解してますよ。でも、実感としてあるわけではない。だから、現実の日常の中で、底がない状態に出会うこともないし、出会う可能性があるという実感もあまりない。でも、和出さんは、なんか世界には底がないっていう感覚を、割と、ありありと持ってる感じですよね。

和出 そうですね。

寺田 それは和出さんが表現する人、ものづくりする人だからかもしれないし、あるいは、そもそも、そういう感覚を持ってる人と、持ってない人がいるっていうことなのかもしれないですが。柳田国男は、『遠野物語』で「平地人をして戦慄せしめよ」って言ってましたけど、山人と平地人という比喩でいうと、ぼくは、割と平地人の側ですよ。凡庸な平地人。だから、やっぱりその底がないっていう感覚を持っている人に対しては、何か畏怖の念っていうのはありますね。

和出 ぼくは田舎者なんで(笑)。やっぱり、平地人に追われる側に感情移入しちゃうところはありますね。そういう言い方をするのであれば。

寺田 だからこそ、そういう意味で、なんかこう外に出たいっていうのは大事になってくる。でも、まあ人の世って、平地人の方が多いじゃないですか。そうでもない?

和出 どうなんでしょう?

寺田 まあ、少なくとも今の世の中では平地人の方が多いとすると、なんか、追われるっていうのもわかる気もしますね。

和出 どうなんでしょう、でも、平地人、実はあまりいないんじゃないか、という気はちょっとしますね。

寺田 あまりいない?

和出 平地人たろうとする人、平地人でいなくてはいけないと思っている人はたくさんいるような気はしますが。とはいえ、そもそもこの分け方はいいのかっていう気もしますが。

寺田 世界の成り立ちそのものを考えると、底の無い、無基底の状態っていうものが根源にあって、人間の認知だとか、意識だとかはそれとかかわりあっているので、あらゆる人は、その「そこ」に触れてるわけですよね。だから、そういう意味では、底の問題は、あらゆる万人の問題でもあるわけで、となるとこの『身土』って本いう本は、それに触れているんじゃないかなという感じがある。まあ、そんなふうに、じりじりと接近していくしかないんじゃないかなという気がしますけども。

和出 この話とは関係ないかもしれませんが、柳田国男が人跡稀な地、深山や野のことを「寂寥とした」とか「寂寞たる」と、どこか影のあることばで形容することが多いのが面白いですね。現在の「豊かな自然」のイメージの新しさに気付かされるということもありますし、人と自然の間にしっかり境界を引いて、自分が人の側にいる、という立場が自明になっている感じもあります。「豊かな自然」のイメージは、この境界を見失った、ある種暴力的なまなざしといえるのかもしれませんね。

身土をどう語るか

寺田 まだね、『身土』は、届けたい人に届いてないですよね、今のところは。だって、村上春樹を読んでる人に、まだ、この本は届いてないでしょ。

和出 そうですね。

寺田 河合隼雄を読んでる人にもこの本は届いてない。

和出 先日、うちの大家さん、普段、京都にいないんですけど、もう80過ぎてるおじいさんでよぼよぼなんですけど、大家さんが来たので、『身土』を一冊進呈したら、結構気に入ってくださって、「私はもう、いつ死んでもおかしくない感じなんですが、あなたの書いていることは、おっしゃる通りだなと思いました」って。それを聞いて、そこに届くんだったら、まあそんなに悪いものではないのかなという気がしました。そうやって具体的な一つ一つの反応からこの本の性質を教わる、そういうものなのかなという気持ちになっています。

寺田 なるほど。

和出 別の人には、「自然物みたいな本」といわれたこともあります。押し付けも熱量もなく、唯ある、みたいな。それは褒め言葉としてですが。逆にいえば、読者が能動的に取りにいかない限り何もない本ということになりますね。良いか悪いかは別にして、自分はそういう本を見たかったし、素直に嬉しく感じました。

寺田 いや、だからぼくも思うのはこの『身土』を読む会とかね、『身土』を語る会とかを、なんかやったら面白い。面白いというか、それこそ梶谷真司さんの「哲学対話」じゃないけども、『身土』って、あるナラティブなんで、これを読んでいろいろみんなで語り合ったら面白いんじゃないかなっていうのをね、思いますよね。この本、三百何ページでしたっけ。

和出 380かな。

寺田 380ページの小説ですよ、これ。だから、小説とすると、なんか村上さんの話ばかりしてあれですけども、今回の村上さんの『街とその不確かな壁』は、1200枚って帯に書いてたから、400字詰め原稿用紙で1200枚。村上さん、その1200枚の本を書くのに二年かかったって言ってるかな。この『身土』も、作る直接的な時間は、二年ぐらいで、その前の取材も含めると、これは20年、30年、いや30年はいってないか、20年ぐらいですか。

和出 10年ちょっとぐらいです。

寺田 10年。だから10年分の熱量が入ってるわけだから。これはやっぱりね。そういうなんか『身土』を読む会ってしてみたら面白い、それも一回だけじゃなくて、なんかこういろんなところで・・・、

和出 (笑)

寺田 やっていくと、なんかね、あの昆布をかみしめるみたいに味が出てくるんじゃないかなっていうのはね、ありますね。

和出 なんか、ぼくはそれを陰で聞いてたり(笑)。

寺田 うーん。

和出 その中に参加するのも違うよな、とは思いますが。

寺田 確かにね。別に、作者に、これどうですかって聞くんじゃなくて、読者がこう考えたみたいな話をする会だから。だから、そういう意味では、箱庭療法と同じですよね。箱庭療法っていうのは、あれは、作られた箱庭を見て、あれこれ、セラピストとクライアントが語り合うこと自体に意味があるみたいなんで、だからあの、そういう解釈のなんかアーキタイプになるようなものが、この『身土』の中の写真だともいえますね。はじめに和出さんが、キャッチーな部分を丁寧に外しましたっておっしゃっていましたが、解釈の一元化を丁寧に避けるように作られているので、いろんな人がいろんなことを語れるようになっている。ロールシャッハ・テストでは、デカルコマニーでインクをべたっと押し付けて、それを剥がした時にできる不定形なものを見て、何を想像しましたか、みたいな質問をされるみたいですけど、この『身土』を最初から最後まで読んであなたは何を思いましたかみたいな話、それを、それぞれの人が語ると、すごい面白いんじゃないかなと思います。

(2023年8月3日収録)

『身土』補遺より

『身土――人の世の底に触れる』公式SNS

書籍では使用しなかった写真や、イベント等のお知らせを投稿しています。

★Instagram

https://www.instagram.com/shindo_book_photo/

★X(旧Twittew)

https://twitter.com/sin_do_photo