風土と無限

――寺田匡宏『人新世の風土学』インタビュー

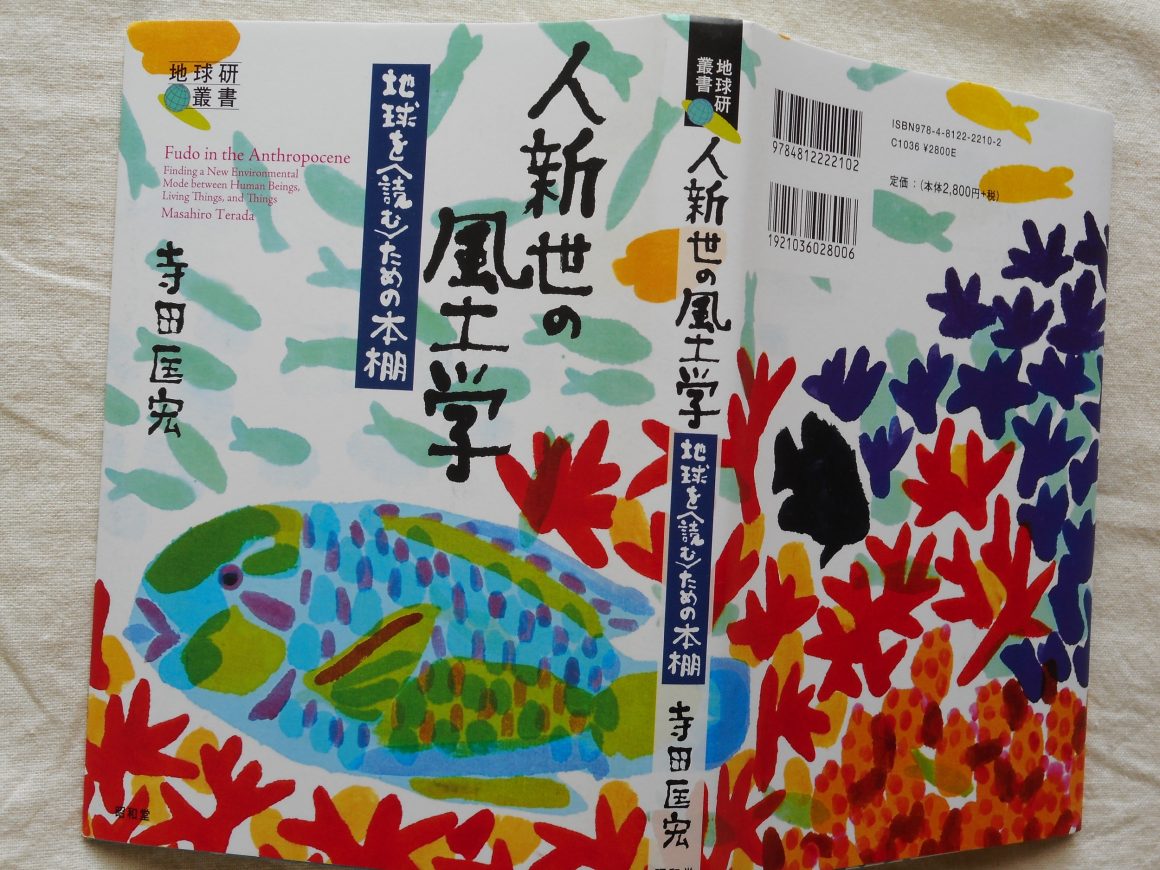

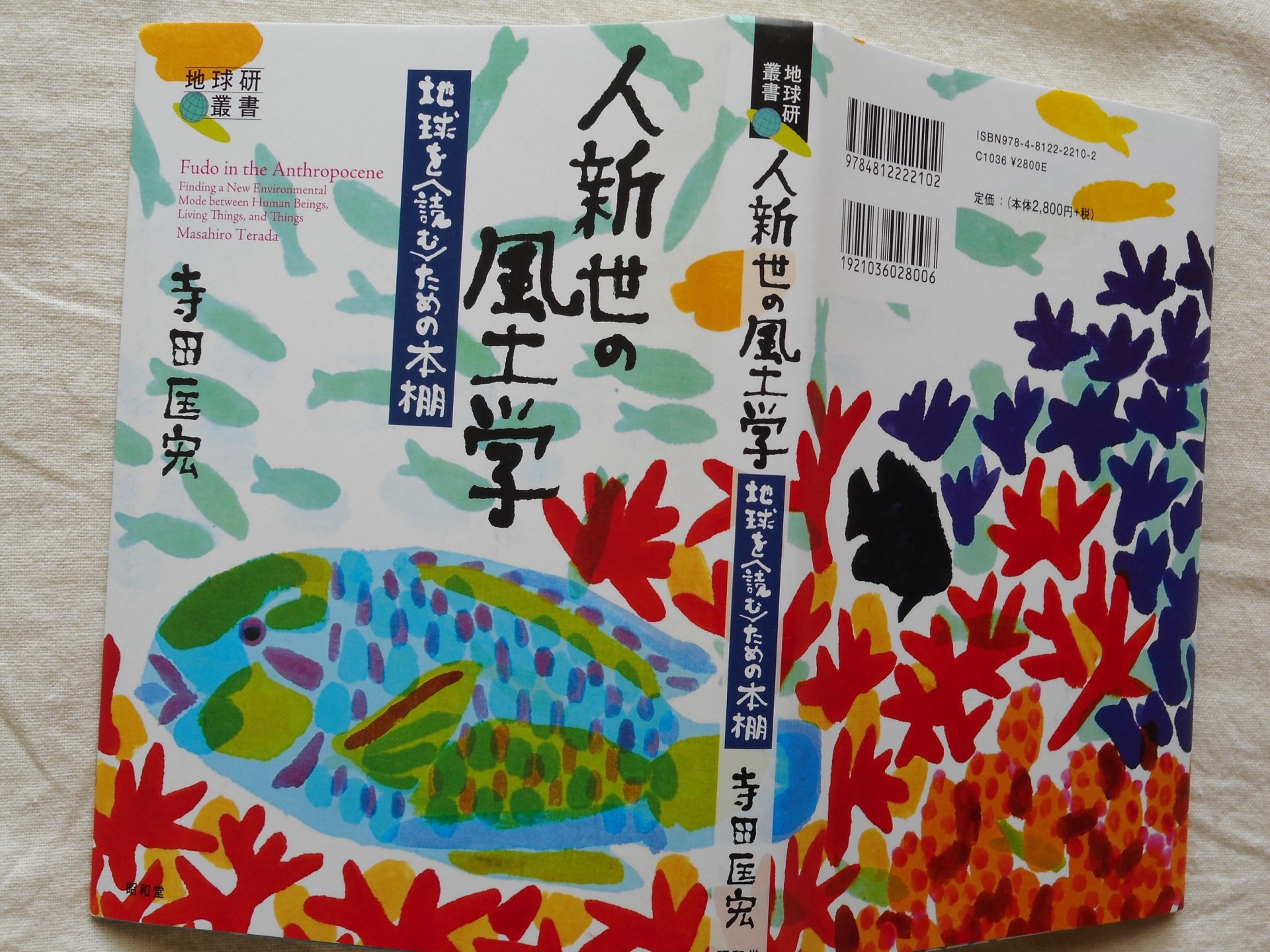

暮らしのモンタージュ(リビモン)メンバーの寺田匡宏さんの新刊『人新世の風土学――地球を〈読む〉ための本棚』(地球研叢書、昭和堂、2023年3月)が刊行されました。この本について、リビモンでは、刊行直後にインタビューを行いました。(聞き手・暮らしのモンタージュ編集部)

人文学と地球環境学

――一寺田さんは、一昨年には、『人文地球環境学』(あいり出版、2021年)を単著で、そうして、『人新世を問う』(京都大学学術出版会、2021年)を共著で刊行されていますが、それから2年ぶりの新刊は、『人新世の風土学』。まずは、どうしてこの本を書こうと思われたのかからお聞きしたいと思います。人文の立場から、地球環境学に関するここ数年の動向をまとめる本と「まえがき」に書かれていますが。

寺田 地球環境学、特に人文をめぐる動向がこのところ注目を浴びていると思います。岩波書店の雑誌『思想』でも、昨年(2022年)には、「人文環境学」や「マルチスピーシーズ人類学」の特集が組まれています。この本にも書きましたが、約10年前に刊行された『地球環境学事典』(総合地球環境学研究所編、弘文堂、2010年)という本がありますが、それをひも解いてみても、この項目はどうして載っていないんだろう、と思うことも増えてきました。この辺りで、すこし、新しい人文から見た地球環境の動向をまとめておく本が必要ではないかと思ったのが一つです。

――これまでは、環境や環境問題はどちらかというと自然科学の領域としてとらえられることが多く、人文と環境とは、あまり組み合わないと思われていた気もします。それが、最近になって、組み合うようになってきたと言えるでしょうか。

寺田 そうですね。環境の中に人文が入ってくるようになり、人文の中に環境が入ってくるようになっている感じもありますね。

――人文の中に環境が入ってきている例でいうと、フランスの社会科学高等研究院(EHESS)が発行している伝統ある歴史学の年報雑誌(『アナ―ル』)でも、特集が組まれるようになってきています。2017年には、「人新世」の特集が組まれましたし(Annales, Anthropocene, 72-2, 2017)、昨年(2022年)にも環境歴史学の大規模で包括的な特集が組まれていましたね(Annales, Histoire environnementale (Antiquité-Moyen Âge), 77-1, 2022)。

寺田 それを通じて、伝統的な歴史学の在り方も問われたりもしています。環境というファクターを入れて巨視的に歴史を見ると、細かな年代を確定できないようなケースも出てくる。そのような要素を取り込んだ上で、歴史学を進めていくにはどうしたらいいのか、というようなことが議論されています。日本では、人文の側への環境の問題の入り方は、まだ緒についたところだと思いますが、たとえば、日本の歴史学の雑誌や講座ものの叢書でも、いずれ、同じような大規模な特集が組まれるかもしれませんし、そのような影響はいずれ及ぶのではないかと思います。

なぜ、いま人新世か

――本書は、「人新世」と銘打っています。先ほども振り返りましたが、寺田さんは、一昨年には、『人新世を問う』を出して、今年は『人新世の風土学』。「人新世」を冠した本を二冊続けて出されることになりますが、それは、どうしてでしょうか。

寺田 人新世とは、大変興味深い現象です。いや、人新世という語をめぐる様々な学術動向が興味深いと言った方がよいかもしれませんが。

――人新世とは、2000年にノーベル化学賞受賞者のパウル・クルッツェンが提唱した言葉で、新しい地質年代の提唱ですね。いまわたしたちがいるのは、地質年代的には、顕生代の第四紀の完新世です。この完新世は、氷河期である更新世が約1万年くらい前に終わって、開始したと言われています。その完新世のうち、近年の50年くらいを人間の「世」として独立させようという提唱ですね。

寺田 そうです。日本でも、このところ、話題になってきましたが、ヨーロッパでは、そのずっと前から、様々な議論が起きていました。斎藤幸平さんの『人新世の資本論』という本が2020年に出てベストセラーになりましたが、斎藤さんは、ドイツなど海外での生活が長かったので、そのような状況を肌身で感じていたのだと思います。

――本書では、人新世を「ひと、もの、いきもの」の関係が問われる時代と言っていますね。

寺田 はい。46億年の超長期の地球史を考えると、人間中心の「地球」や「環境」の見方を改めることが求められていると思います。

人新世批判

――それが、人新世が興味深い現象だ、ということなのでしょうか。

寺田 そうですね。でも、はじめに言っておいた方がいいと思うのは、じつは、ぼくは、「人新世」という語には批判的なのです。その理由は、人新世という概念が、西洋における「人間が自然を支配する」という世界観を背景にしているからです。人新世は、自然科学的概念であって、中立的だと思われています。でも、そのように装ってはいますが、しかし、実はそうではありません。たとえば、人新世の提唱者たちは、「人新世に入ったことで、人間が地質学的パワーになった」と言っています。

――「地質学的パワー」ですか。

寺田 そう。人間が地球地質史を変えるほどのパワーを持ったというのです。それは、ある意味で、人間のあらゆるものに対する優越性を誇示し、自己陶酔しているともいえます。たしかに、地球環境が不可逆的に悪化しているのは事実だとしても、それを「人間の世」という名前にして、人間の力をある意味で誇示することには、ぼくはあまり賛成ではないのです。

――たしかに、世界には、そのように「人間がいまや自然を支配している」と言われても、それほどうれしくもないしハッピーでもないという文化もありますね。日本文化もそうかもしれません。あるいは、非西洋の文化の多くがそうかもしれませんね。

寺田 はい、ですから、ぼくは、人新世概念には、批判的なのです。でも、同時に、そのように批判的な視座を生み出し、この現代の状況、地球環境全体の中での人間の位置を再考させるという意味では、人新世という概念は、大変生産的だとも考えています(笑)

――なるほど。「ひとものいきものの」関係が問われることをこれほど、如実に示していなければ、人新世という語がこれほど知的関心をもたらすこともなかったですしね。

寺田 本書の中では、ぼくは、ぼくの人新世への批判的立場についても書いていませんが、同時に、どうして人新世が興味深い概念なのかということについてもあまり書いていません。そのあたりは、『人新世を問う』に書いているからでもあるのですが、もう少し書いておいてもよかったかもしれませんね。

風土学とは

――つぎに、「風土学」についてお聞きしたいと思います。タイトルには「風土学」という言葉がありますが、説明してもらえませんか。

寺田 風土という語は東アジアに2千年以上伝わる古い言葉です。いまでも、日本では普通に使われています。中国にもこの言葉があり、韓国にもこの言葉があります。その語を学術語として定義したのが、和辻哲郎で『風土』という本を書きました。1935年に岩波書店から出た本ですが、いまでは岩波文庫に入っていて、あと10年ちょっとで、出版100年になる本です。いまでも売れ続けています。和辻は、その本の中で、風土の研究をする学問として「風土学」を提唱しました。それを引き継いで、国際化、現代化したのがフランスのオギュスタン・ベルクです。

――具体的にはどんな学問なのでしょう。

寺田 和辻の行った風土学は、風土についての哲学的研究をし、それを、具体的な地球上の人間類型に当てはめるという学問でした。ベルクの風土学は、さらにそれを推し進めて、西洋の古典的近代パラダイムである「二元論」ではない環境と人間の関係を探求する学問として彫琢することでした。

――二元論とは、デカルト以来の、心身二元論であり、主体と客体の分離ですね。

寺田 はい。それに加えて、ベルクの風土学は、自然と文化、内と外、など様々な二元論を超克することを目指しています。

――なるほど。

二元論からの脱却、和辻、ベルク

寺田 和辻、ベルクの風土学を通底するものの見方として、風土学とは、風土という現象を、人間と環境との相互が不可分となって出現している現象だと考える見方だと言えるかと思います。環境と人間とは、切り離されている、というのが近代の学問の前提です。その背景には、今さっきおっしゃられたように、デカルトの二元論があります。

――デカルトは、主観と客観を分離したことで近代パラダイムの創始者だと言われます。

寺田 はい。人間の頭の中のものを主観としてとらえ、その外にあるものを客観として扱うというのが、二元論です。主観的世界と、客観的世界を区別する。そうして、主観には世界の中心の位置が与えられ、客観の外部の世界は、操作の対象となる。科学者が、主観を排するデータを重視するのは、そのためであって、現在の科学の世界は、「客観的」な数値にもとづくものが科学であるという前提に立っています。

――エビデンス・ベースと言われるものですね。

寺田 はい。けれども、主観と客観とは、そんなにきっちりと切り離せないというのが現実ではないでしょうか。そこにあなたがいるから、そこに世界があるのであって、あなたがいることと世界があることには関係があるのです。それは、切り離せないものであって、その切り離せなさをきちんと認識することが必要になります。とりわけ、環境を考える際には、そのような姿勢が大切です。

――科学は確かに、大きな成果を上げてきました。けれど、しかし、その科学が地球規模の環境の逆戻り不可能な悪化を招いているともいえますが、科学的世界観はその原因の一つと言えるかもしれませんね。

寺田 風土とは、その切り離せなさを認識する立場です。環境の中に、主体の要素が混じっている。また、逆に主体の中にも環境の要素が混じっている。現実の世界とはそのようなもの、あるいは現象であって、主観と客観と切り離す科学の味方の方が、フィクションなのです。たとえば、気温が35度だとして、それは、客観なのでしょうか。それは、それを35度とするような世界観がなければ、ありえないわけで、その客観の中には、ある世界観がもうすでに入り込んでいます。そのような相互浸透の在り方をきちんと認識するのが、風土という見方、あるいは風土学という考え方です。

内と外の関係性、韓麗珠

――なるほど。本書では、そのような風土的な見方がブックガイドや書評の形式で紹介されているのですね。いくつか、紹介してもらえませんか。

寺田 たとえば、韓麗珠(ホン・ライチュー)さんの「輸水管森林」という短編をとり上げました。

――韓さんは、香港の女性作家で、このほど刊行された日韓中の競作短編集『絶縁』(小学館、2022年)にも収録されている作家ですね。

寺田 ええ。日本語ではまだ読める小説はありませんが、これから翻訳が進んでいく作家ではないかと思います。「輸水管森林」は、香港のアパートメント群の間をうねうねとうねる導水管をめぐる語りなのですが、導水管の中が内なのか、それとも、外なのかが読んでいるうちに混然となってきます。内と外の入り組んだ関係を逆転させたり、再逆転させたりするような感性は、アジアの感性であり、それは風土的なものだと言えるかもしれません。

――なるほど。本書の中では、梨木香歩さんの小説『椿宿の辺りに』(朝日新聞出版、2019年)も取り上げられていて、そこで梨木さんが「精神的風土」という言葉を使っていることにも注目していますね。

寺田 はい、梨木さんの『椿宿の辺りに』は、それ自体が、日本列島の数千年、いや、数万年にわたる長期にわたる風土のあり方を、ギュッと一冊に濃縮したような小説です。その中で梨木さんは、「精神的風土」という言葉を使っています。これは示唆的で、風土とは、単なる客観的な自然環境ではなく、精神と分かちがたく結びついていること示唆しているように思います。

風土と無限、死と生

――本書は三つの部に分かれていて、それぞれが、「物語と風景」「未来と想像」「存在と世界」というタイトルを与えられていますね。興味深かったのは、「存在と世界」という第3部で、その中では、「人類と無限」という章もあり、風土の話から無限へと至っていますね。

寺田 ある意味で、無限と環境とは切り離せないです。環境という有限の中に、無限の資源を見るから環境問題が起こっているともいえます。

――風土も無限なのでしょうか。

寺田 そうだと思います。それは、人間の存在の中に無限がくみこまれているからだと思います。そしてそれはある意味で、人間だけではなく、認知を持つ存在、つまり、生命というものとも関係するように思います。モノは有限ですが、生命は、死というものを組み込んだことで、生が存在するようになり、その死と生との繰り返しの中で無限というものに接近しているのだと思います。

――死と生の問題は、本書の第2部の「未来と想像」のなかで取り上げられている村田沙耶香さんの『生命式』に関する記述でも論じていますね。

寺田 はい、そうですね。ですので、本書の中では、便宜的に、三つの部を区分していますが、それぞれがそれぞれに関連しあっているという側面があります。

環境学のジェンダー論的転回

――今見てきた韓さん、梨木さん、村田さんは皆さん女性ですし、ほかにも、朝吹真理子さん、安本千夏さん、小野和子さん、ノーマ・フィールドさん、高橋そよさん、呉屋淳子さんなどなど、女性の書かれた本が多く取り上げられていますね。

寺田 この本の「まえがき」でも書きましたが、いくつかの「転回」がこの約10年の環境学には起こってきました。一方、起こってもよかったのに起こらなかった「転回」もあります。その一つが「ジェンダー論的転回」だと思います。ちなみに、もう一つは、「当事者論的転回」です。ジェンダーがくみこまれた時、環境学はどうなるのかという思いがあります。それは、かならず、この学に豊かさをもたらすはずだと思います。

――そういうことを考えられていたのは意外ですね。

寺田 そうですか(笑)。アマゾンで検索すると、ぼくの本と一緒に買われているのは、男性の作者が多いようです。「他のお客様が一緒に購入した商品」として表示される著者の名前を列挙してみると、奥野克巳さん、近藤祉秋さん、伊藤嘉高さん、栗原亘さん、岡澤康浩さん、河島茂生さん、田中輝美さん、ユク・フイYuk Huiさん。マルチスピーシーズ人類学や、新しい形而上学などで著名な著者の方々ですが、この中で女性は田中さんだけです。

――それは、環境学、あるいは、人文地球環境学が男性中心だということを示しているのでしょうか。

寺田 そうかもしれません。とはいえ、このアマゾンの情報は、どのような書き手の本が読まれているかという情報であって、読者が女性か男性かどうかはわかりませんが、書き手としてのぼくは、事実として、このような文脈で読まれているようです。でも、それでいいということにはならないでしょう。

ケアとマザリングの環境学?

――そうですね。ジェンダー論的転回は環境学にも必要でしょうね。そうなったときには、環境学はどうなるのでしょうか。

寺田 「ケアとマザリングの環境学」のようなものになるのかどうかはわかりませんが、つながりの在り方を考えるようなものになるのではないでしょうか。先ほど、「当事者論的転回」について言いましたが、マイノリティという当事者が学のアクターとなることによる見直しは、環境への視座に様々な影響を与えています。アメリカでは、ネイティブ・アメリカンの「環境管理」が見直されています。

――アメリカのウィルダネスとは、決して「野生」であったのではなく、ネイティブ・アメリカンが火入れなどを続けた結果の「馴致された」自然であったという議論ですね。

寺田 そうです。そういったことは、オーストラリア大陸のアボリジニの人たちについてもいわれていますね。オーストラリアでは大火がこのところよく起きていますが、大火は、定期的に火入れを行っておけば、起こらないものだそうです。そういう点では、ひとの手が常に自然に入ること、ひとが自然の中に組み込まれていること、ひとが自然の一部であることの気づきが出てきているのではないでしょうか。

――ドナ・ハラウェイDonna Harawayのコンパニオン・アニマル論(『伴侶種宣言――犬と人の「重要な他者性」』永野文香訳、以文社、2013年)や、アナ・チンAnna Tsingのキノコ論(『マツタケ――不確定な時代を生きる術』赤嶺淳訳、みすず書房、2019年)など、自然の中にこれまで見出されてこなかった新しい関係性を見出す潮流がありますね。

寺田 最近、翻訳書が出版されて話題になっているスザンヌ・シマードSuzanne Simardの樹木が炭素の交換を通じてコミュニケーションしていることの科学的実証(『マザーツリー――森に隠された「知性」をめぐる冒険』三木直子訳、ダイアモンド社、2023年)なども、新しい関係性を見出すような動きですね。

――ハラウェイさん、チンさん、シマ―ドさん、みなさん女性です。

寺田 そうですね。自然の中に新しい関係性を見出すそのような潮流は、女性の書き手だからこそのものともいえるかもしれません。

――そういう点では、環境学における当事者論的とジェンダー論的転回はもうすであるんじゃないですか。

寺田 う~ん、そうですね。本書の中でもそのように書いた方がよかったのかもしれませんね。となると、発刊直後にしてもうすでに訂正しなくてはいけないということになりますね(笑)。でも、とはいえ、いわゆるメインストリームの中では、女性の研究者はまだまだ少ないですし、そのような視点がきちんと認知されているかというとそうでもないですよ。

――ということは、あのように書いたのは、警告の意味も含めてということにもなりますか。

寺田 はい。

――本書では、第1部と第2部には女性の書き手の本が多数登場しますが、第3部には、男性の書き手の本しか登場しませんね。

寺田 第3部の存在論は哲学の領域ですが、哲学ではとりわけそういう傾向があるのかもしれません。「自立した個人の崇高性」を貴ぶようなパラダイムがあるのかもしれませんね。環境のジェンダー論的転回は、そのような人間観への転換への導線になるかもしれません。

沖縄、旅と本、出会いと偶然性

――本書の中には、沖縄の本がいくつか取り上げられていますね。八重山の織物についての安本千夏『島の手仕事――八重山染織紀行』(南山舎、2015年)、沖縄の地域のシマの伝統芸能へのアプローチを行うプロジェクトである『地域芸能と歩む』(沖縄県立芸術大学、2021年)、宮古島の素潜り漁師の人類学である高橋そよ『沖縄・素潜り漁師の社会誌』(コモンズ、2018年)、「をもろさうし(おもろそうし)」から近代の詩までを射程に入れた全三巻の詞華集『沖縄 ことば咲い渡り』(ボーダーインク、2020年)。

寺田 それ以外に、本としては沖縄をうたっていませんが、ノーマ・フィールドさんの『天皇の逝く国で』(みすず書房、1994年)も、沖縄国体で日の丸を焼き捨てた知花昌一さんのことが大きな位置を占めています。沖縄の本が多い理由の一つには、この間、ぼくが沖縄に通っていたから、というのがあるかもしれません。これらの本の中には、沖縄の本屋さんで出会った本や、沖縄への旅に持って行った本もあります。

――旅する本ですか。

寺田 そうですね。旅する本であり、旅にいざなわれた本でしょうか。さっき言った『天皇の逝く国で』は、それを読んだことによって、沖縄の読谷にある「像の檻」を見に行くことになりました。あの時は、知花昌一さんはおられなかったように思いますが、知花さんの経営する生活用品店(スーパーマーケット)の「ハンザストア」や、同じく経営されていた民宿にも行きましたし、チビチリガマも訪ねたりもしました。『島の手仕事――八重山染織紀行』は石垣島の商店街の中にある本屋さんの本棚で見つけたのではなかったかな。とてもいい本です。

――旅の中で見つけた本というのはいいですね。

寺田 本との出会いというのは、偶然の要素も結構大きいですね。とりわけ、本屋さんというのは、本との偶然の出会いの場ですね。そうだ、さっき言った韓麗珠さんの本も、トランジットの時に立ち寄った、香港の空港だったか、香港の町中だったかの本屋さんで見つけたのでした。それまで、彼女のことは全く知らなかったのですが、なんとなく、波長が合いそうだな、と思って何冊か買って帰って読むとやっぱり波長が合ったんですよね。

――本との出会いって、そういうところはありますね。

寺田 この本の中に出てくるペーター・ハントケPeter Handkeさんとも、東京のゲーテ・インスティテュートの図書館でそうやってであったのですのですが、そのであいがいつの間にかもう必然であったかのようになっています。

――偶然と必然についてもこの本の中で書かれていますね。

寺田 はい。地球史的規模で見た時には必然であるのが、人間的規模で見た時には偶然となるという関係ですね。単なる物理的法則の世界なら、それは、科学法則にもとづいた必然と言えるけれども、固有名詞の世界になるとそれは必然になるといえばいいかな。

――重力の法則によってリンゴが落ちるのは必然だけれども、例えば、ニュートンの前でそのリンゴが、その時、落ちたのは偶然ともいえるかもしれないというような感じでしょうか。

寺田 そう。本屋で本に出合うのは必然だけれども、本屋さんで、そのとき、ぼくが、その本に出合ったのは偶然というか。でも考えてみれば、それは、固有名詞が実際にあるかないかはあまり関係ないかもしれませんね。沖縄の素潜り漁師が、海底でイラブチャー(ブダイ)をつかまえたとして、それは、生態系的に見れば、必然ではあるけれども、その海底で、その漁師さんが、そのとき、そのイラブチャーをつかまえたのは偶然であるとか。個物性と一般性と言えばいいかな。

――なるほど。

寺田 本との出会いに戻ると、考えてみれば、書評というのは偶然によって成り立っていますね。たいがいの新聞には毎週末に書評欄がありますが、そこに掲載されているのは、本と評者の偶然の出会いです。そこには、たまたま、その時、書評委員会に送られてきた本をその評者がその週に選んだという、偶然の出会いが投影されているともいえます。

――書評は偶然の産物である。

寺田 でも、それは、一方、必然でもあるわけです。つまり、その人が、それを評してみたいと思ったから、それが書評として取り上げられているわけです。本書も、そういった偶然と必然のはざまに生まれた本と言えるかもしれません。この本は、偶然の出会いに導かれつつ、同時に、いま風土や人文地球環境学について考えようと思ったら、こういう本しかない、という本を紹介しています。

サンゴ、イラブチャー

――さっき、沖縄の魚イラブチャーの話が出ましたが、イラブチャーと言えば、本書のカバーの装丁は、沖縄の手染め工房の「Doucatty(ドゥカッティhttps://doucatty.com/)」を主宰する田原幸浩さんの手染め作品「サンゴ、イラブチャー」ですね。沖縄はこの本の隠しテーマの一つかもしれませんね。

寺田 田原さんは、沖縄の南城市にある糸芭蕉(イトバショウ)や月桃(ゲットウ)に囲まれたアトリエで制作を続けておられる方です。田原さんを知ったのは、これも、沖縄で出会った――那覇のデパート・リウボウに入っている書店(リブロ)で見つけたんじゃなかったかと思いますが――『手仕事と工芸をめぐる 大人の沖縄』(技術評論社、2017年)という本によってで、そこに載っている作品と、そのアトリエの魅力的なたたずまいを拝見して、とてもひかれていました。今回、装丁に作品を使用させていただけることになりました。なんと、今回の本のために、新しく手染めの作品を「描き下ろし」をしてくださったのです。

――それは素晴らしいですね。

寺田 しかも、数枚書いていただいたイラブチャーとサンゴの作品の中から、一枚を選ばせていただくという、ありがたくももったいない機会を得ました。

――カバーのオモテ表紙の面は、イラブチャーの色と、そうして小魚の色が印象的ですし、カバーのウラ表紙の面も紫や土色のサンゴや黒いフエフキダイの色が印象的です。

寺田 田原さんによれば、あのイラブチャーは、ブダイの中でも、「ハゲブダイ」という種類だそうです。

――ブルーにピンクのまじった模様が印象的ですね。

寺田 田原さんの作品の魅力は、生き物たちの、なんというか表情というかたたずまいと、その鮮やかな色彩の組み合わせの妙にあると思いますので、その生き物と色を本にまとわせていただいているのは本当にうれしいですね。

――イラストからは、海底の世界に入り込んでいるような感覚がありますが、ひと、もの、いきものの関係を見直す本書とすると、こういった、いきものの世界へ入り込む感覚も大事ですね。

寺田 カバーの袖に、寄せていただいたメッセージで、田原さんは「絵を描くことは、いろんなものと会話すること」とおっしゃっていますが、そんな感じですね。なかなか生き物の世界に入れないですが、そこにすっと入り込むことができるのはアートという手段の特徴ですね。

海底のクオリア

――カバーでは、手書きの文字も印象的ですね。手書き文字とイラストの組み合わせと言えば、上間陽子さんの『海をあげる』(筑摩書房、2020年)をちょっと彷彿とさせます。

寺田 あ、そういわれればそうかもしれないですね。あの本はぼくにとっても大切な本ですので、そういわれれば、うれしいですね。それに、そういえば、『海をあげる』も沖縄の話ですね。

――カバーのイラストの感じは、なんとなく、永井玲衣さんの『水中の哲学者たち』(晶文社、2021年)とも雰囲気が似ているような気もしますが。

寺田 『水中の哲学者たち』も好きな本です。水中というのは、いいたとえだと思います。「思考の中にもぐる」ことを、永井さんは、「水中」と言っておられますが、思考に「もぐる」という風に、「考え」が「水中」の比喩で表現されるのは面白いですね。空中にも、地中にも潜れませんので――地中にはもぐれると言えばもぐれますが、かなり無理がありそうです――水中と思考という二つが、人間がもぐることのできるただ二つの「圏」だと言えるかもしれません。

――なるほど。

寺田 さっきのイラブチャーの話ともつながりますが、今回のぼくの本の中には「海底のクオリアと持続可能性」という章があります。高橋そよさんという琉球大学の人類学者の方の、沖縄の素潜り漁師の人類学モノグラフについての章ですが、人間が生活しているのは、地上ですが、その地上と、似ているようで少しだけ違った圏としての水中というのは、尽きせぬ魅力がありますね。

――水中と思考は似ているとしたら、人間は、自らの中に、ある意味で、水中を持っているということでしょうか。魚の世界と、人間の世界は、もしかすると、案外と近いものがあるのかもしれないですよね。

寺田 そうですね、本書の田原さんのイラブチャーとサンゴのイラストは、そんなことも想像させます。

インデペンデントな場

――この本には、新潮社、みすず書房、講談社、東京大学出版会など、メジャーな出版社の本がとり上げられている一方、あまり知られていないインデペンデントな出版社の本も取り上げられていますね。小野和子さんの『あいたくてききたくて旅にでる』の出版社であるパンプクエイクスPumpQuakesや、『ソーラーパンクの未来都市』のワールド・ウェーバー・プレスWorld Weaver Pressなど。

寺田 パンプクエイクスはインデペンデント・キュレーターの清水チナツさんらがやっておられる仙台の出版社ですね。ワールド・ウェーバー・プレスはアメリカのニューメキシコ州にあるSFやファンタジーが専門の出版社で、これもインデペンデントの編集者や作家が集まって運営している出版社です。あるいは、さっきお話しした、ボーダーインクや南山舎などの沖縄の出版社も、インデペンデントと言えば、インデペンデントですね。

――本書の元になった文章が書かれているのも、インデペンデントな場所と言えるかもしれません。この「暮らしのモンタージュ」のウェブサイトに連載されていた文章も採録されていますが、「暮らしのモンタージュ」は、インデペンデントな場づくりを試みている社団法人です。それ以外にも、同じく任意団体の「風人土学舎」や、研究のプラットフォームである「未来社会の風土論」などに掲載された文章が採録されています。そういった小さな場で、言論をどのようにつないでいけるか、というのもこの本の秘められたテーマかも知れませんね。

寺田 そうですね。「学」の実践についていうと、学とは、ある場やある共同体の存在を前提するところがありますので、そういった、研究や探求や学びの共同体をどう設定するのか、ということともつながりますね。

ループとインヴォリューション(内旋)

――ループと自己言及についてお聞きしていいですか。

寺田 どうぞ。

――先ほども、本書の中で無限が出てくることをちらっとお聞きしましたが、本書の中には、ループもありますね。始まりが「船」なら、終わりも「船」。

寺田 始まりと終わりが船というのは、全く気付きませんでしたが、そうですね。書いているときには、そんなつもりはありませんでした。

――そうですか。船で始まった記述が船で終わるというのは、円環だと思います。本書の中では、風土性の根源には円環(ループ)があると書かれていますが、本書の記述は、パフォーマティブにも円環を表現しているようで、興味深いです。それに、本文の中には、数多くの自己言及があって、それが、参照関係を通じて、網の目のようにお互いに関係しあっていますね。

寺田 そういわれれば、そうかもしれないですね。

――自己言及についても、本書の中で書かれていますので、これもまた、本書の内容がパフォーマティブに表現されているともいえます。

寺田 う~ん、でも、それは意識していたわけではないですよ。ぼくのもともとの文章の書き方です。

――そうでしたか。

寺田 以前、ぼくの文章の書き方について、ある東南アジア地域研究者の方から「内旋的」と言われたことがあります。この「内旋」とは、「インヴォリューションinvolution」の訳ですが、もともとは、東南アジア地域研究・人類学のクリフォード・ギアツClifford Geertzが言い出した概念で、エヴォリューションやエクステンションなどの対義語にあたる言葉です。ギアツは、インドネシアの稲作の事例において、ある限られた範囲の農業生産の密度を高めることにより、社会の複雑性が増していった現象を見出し、これを「インヴォリューション」と言いました。外に出ていくのではなく、内に複雑性を高めることにより、大きな革命や技術変革無しでも、社会の複雑性の高度化という変化は起こることを示したものです。

――もう一つの「進化」と言ってもよいかもしれませんね。

寺田 言いようによってはそうともいえますね。そのようなギアツの語で、ぼくの文章を評価していただけたことは光栄ですが、一般的には、「内旋的」な文章がよい文章なのかどうかはわかりませんよね(笑)。内にこもるというか、外に広がらないというか。そういえば、ある雑誌に論文を投稿した時に、査読者のある人類学者の方からコメントで「語彙が少ない」と指摘されたこともあります(笑)。

――ははは、語彙が少ないは、ほめ言葉ではないですね。

寺田 まあ、そうでしょうね。その人類学者の方がどういう意図でいわれたのかわかりませんが、単に事実を指摘しただけかもしれません。でも、自分でも、ぼくの文章は、語彙が少なくて、スカスカな文章だという自覚はありますよ。決して、豪華絢爛なレトリックに満ちた文章ではないです。

――ちなみに豪華絢爛な文章とはどんな文章ですか。

寺田 そうだなあ、井筒俊彦さんのような文章がそうかなあ。井筒さんの文章は、ペルシャ絨毯のように重厚な概念語と比喩が何重にも折り重ねられた複雑な文章です。ぼくの文章は空隙が多く、余白も多い感じです。

――カフカの文章にちょっと似ている気もしますね。

寺田 それは、ほめ言葉なのかどうなのか(笑)。まあ、カフカは好きなので、うれしいですが、語彙が少ないからと言って、いちがいに悪いというわけでもないでしょうし、文章というのは、それぞれの個性もありますしね。

――「内旋」の問題に戻ると、でも、少ない語彙で、インヴォリューションを起こすというのもそれはそれなりに意味があることではないでしょうか。本書の中で、経済史における「勤勉革命」論や、持続可能性研究における、量的成長から質的成長への転換について書かれていますが、寺田さんの文章自体が、少ない語彙で、複雑性を高めるために、自己言及などの内旋的戦略を洗練させている文章ともいえるかもしれませんね。

寺田 ははは、ものは言いようですね(笑)。よく言えば、本書の中では、量と質の問題も論じていましたのでが、それをパフォーマティブに実践していたということになるかもしれませんが、何度も言いますが、自分では自覚して、それをそうした書き様で書いたわけではないですよ。

自己言及と風土

――自覚的に実践していないからこそ、パフォーマティブなんじゃないでしょうか。さっき言われていましたが、自己言及は、風土性の根源にあるものでもありますね。中川萌子さんという方の『脱-底――ハイデガーにおける被投的企投』(昭和堂、2018年)という本によると、ハイデガーの主著である『存在と時間Sein und Zeit』の中には、自己言及が網の目のようにめぐらされているそうです。

寺田 それは知っていますよ。『存在と時間』には、ハイデガー自身による注がたくさんつけてあって、その注は、ほとんどが、他の文献からの出典を示す注ではなくて、この箇所は、別の章のどのセクションに対応している、ということを示す指定なのです。それが無数に出てきます。

――中川さんは、そのような自己言及関係によって書かれた『存在と時間』が「無基底Abgrund」だと言っていますが、底がないこととは、無限ともいえますね。

寺田 ああ、なるほど。

――ということは、その無限をも、本書はパフォーマティブに表現しようとしていたともいえる。

寺田 そうも言えるかもしれませんが、でも、そんなことを考えていたわけではないですよ。

――でも、結果として、そういう書き様になっているというのは興味深いです。

寺田 ループ、自己言及、無限、これらは、どれも同じことかもしれないですね。あ、そういえば、今、思い出しましたが、ぼくの前著の『人文地球環境学』で、表紙に作品を使用させてもらったインドのアーティストのロヒニ・ディヴェシャーRohini Devasherさんの「樹現Arboreal」もループですね。あの作品は、ビデオカメラの撮影したビデオカメラのスクリーンに映し、それをさらに同じビデオカメラで撮るというループにより作られた作品です。ということは、ぼくは、おんなじところをずっと堂々巡りしているのか・・・。

――中川さんは、ハイデガーの『存在と時間』の中での、自己言及の多用は、彼の「被投的企投geworfener Entwurf」と相同ではないかと言っています。「被投的企投」とは、投げられたものが、投げるものになるということ。それは、西田幾多郎がいう「作られたものから作るものへ」という概念ともつながる考え方で、この世に投げ込まれた、つまり、自分の意志で生まれ落ちたのではない存在である人間が、自分というものを引き受けて、投げるものになる、つまり、自分の世界を構築していくことを言っています。

寺田 となると、それは人間存在の根源の問題ですね。世界の底には、そういうループがある。ループの問題は、無限の問題とつながり、また自己の発生ともつながる。

――風土とはそういう問題でもあるんでしょうね。今日はどうもありがとうございました。